Das eingespielte Stück Bertalis trägt den Titel Chiacona a violino solo. Kompositionstechnisch folgen Chaconnen ebenso wie Passacaglien einem einfachen Prinzip: Ein zu Beginn vorgestelltes Thema im Baß - oft kurz, geradtaktig und harmonisch nicht allzu komplex - durchzieht das gesamte Stück wie ein roter Faden, indem der Komponist es nach Lust und Laune beliebig oft wiederholt. Die satztechnische Kunst besteht ausschließlich darin, innerhalb so strenger, selbstgewählter Grenzen für die Gestaltung der Oberstimme ein Maximum an musikalischer Phantasie aufzubringen, das heißt, immer neue Figurationen, Ornamente oder Variationen zu erfinden, die über die Eintönigkeit der Begleitstimme buchstäblich hinweghören lassen. Daß offenbar nicht jeder Tonsetzer dieser Aufgabe gewachsen war, um der Monotonie, die Chaconne und Passacaglia latent zu eigen ist, etwas entgegenzusetzen, darauf weist noch im 18. Jahrhundert der Hamburger Musikkritiker Johann Mattheson hin:

»Man weiß, wie leicht die Ersättigung den Eckel und Abscheu gebieret, und wer diese Gemüthsbewegung (…) aufbringen wollte, dürffte nur ein paar Chaconnen dazu bestellen, so wäre die Sache richtig« (Vollkommener Capellmeister, 1739).

Auf Bertalis Chiacona dürfte sich Matthesons Kritik freilich nicht bezogen haben, sie ist geradezu ein Musterbeispiel an kompositorischem Erfindungsreichtum: Das ostinato (der stets gleichbleibende Baß) ist volkstümlich tänzerisch und liegt nicht allein der Chaconne Bertalis zugrunde, sondern diente zahlreichen Komponisten des 17. Jahrhunderts als Vorlage für Variationen. Bertali greift den heiter unbekümmerten Charakter des ostinato zunächst in beschwingten Figuren der Solostimme auf, steigert diese jedoch zu immer rasanteren, virtuosen Passagen, die dem Solisten reiche Gelegenheit geben, seine instrumentaltechnischen Fertigkeiten unter Beweis zu stellen. Programmatische Züge nimmt Bertalis Chiacona an, wenn schnelle Tonleiterausschnitte (tirata-Figuren) an schwirrende Pfeile oder rasch repetierte Töne (bombilans-Figuren) an Schlachtengetümmel denken lassen. Beschwichtigende Kantilenen der Solovioline glätten die Wogen, stellen aber nur die Ruhe vor dem nächsten, noch turbulenteren Sturm dar, der nach Art eines echten furioso überraschend über den Hörer hereinbricht, bevor die Chaconne so ruhig und harmlos zu Ende geht, wie sie begonnen hatte - als wäre nichts gewesen.

|

| Antonio Bertali (1605-1669), den meine Leser bereits im letzten Post kennengelernt haben |

Johann Heinrich Schmelzer wurde um 1620 im österreichischen Scheibbs geboren und starb im März 1680 in Prag. Ab 1649 war der Komponist und Violinist als Kammermusiker an der Wiener Hofkapelle tätig, ab 1671 Vizekapellmeister, acht Jahre später Hofkapellmeister. Schmelzer hat entscheidend zur Ausbildung eines spezifisch süddeutschen Kompositionsstils beigetragen. Vor allem seine Instrumentalsoli wurden bis ins 18. Jahrhundert geschätzt und regelmäßig aufgeführt.

Stilistisch steht Schmelzer in der Tradition der italienischen Geigenschule eines Marco Uccellini oder Giovanni Battista Buonamente und gilt seit seiner Anstellung am Wiener Kaiserhof als Begründer der »Wiener Geigenschule«, weil er venezianische Kompositionstechniken (etwa die Form der Canzonensonata) nach Österreich importierte. Seine Sonatae unarum fidium erschienen 1664, ein Jahr bevor er als offizieller Komponist von Ballettmusiken und kayserlich angesetzter Capellmeister berufen wurde. Gerade diese Sammlung läßt verschiedene »ererbte« Stilmerkmale italienischer Provenienz entdecken: phantasievolle, technisch eindrucksvolle Figurationen über ostinaten Baßlinien, repetierte Rhythmen nach Art der Canzona, Adaptionen von Tanzsätzen (etwa Sarabande oder Gigue) sowie typisch geigerisches, oft virtuoses Passagenwerk (Dreiklangsbrechungen, Skalen, Triller, usw.).

Auf den hohen Anspruch der Sonaten verweisen bereits Titel und Dedikation, durch welche Schmelzer sich als musicus doctus, als gelehrter Musiker, in bester humanistischer Tradition auszuweisen sucht: fides meint einerseits Vertrauen oder Treue - also Loyalität dem Widmungsrräger Kardinal Carlo Caraffa gegenüber, an welchen Schmelzer seine Sonatae unarum fidium richtet. Andererseits kann fides - wie hier im Plural verwendet - auch ein besaitetes Musikinstrument bezeichnen. In dieser Bedeutung (für Lyra oder Laute) begegnet uns der Begriff etwa bei Vergil oder Horaz, deren Schriften in Gelehrtenkreisen des 17. Jahrhunderts herumgereicht und eifrig debattiert wurden. Dieses Wortspiel um die Doppelbedeutung von fides wird für das Verständnis von Schmelzers Anrede an Caraffa geradezu zentral:

Et si Unitatem Fidei requiris / non Fidei tantum / sed & Fidium exhibeo / dum hasce unarum Fidium Sonatas / Profissionis meae tesseram in publicum produco.

»Verlangt Ihr vollkommene Treue / so gebe ich Euch nicht nur einen Treue(eid) / sondern mehr als einen (auch eine Violine) / indem ich vorliegende Sonaten aus mehreren Treue(schwüren) (für eine Violine) / als Beweis meiner Kunstfertigkeit vorlege.«

|

| Johann Heinrich Schmelzer (c.1620-1680) |

Anno qVo fIDeM soLVIt RatIsbona Caesar I.

»Das Jahr, in welchem Regensburg dem Kaiser (Leopold I.) die Treue gelobt hat.«

Faßt man die Großbuchstaben als römische Ziffern auf, ergibt sich als Erscheinungsjahr der Sonatae unarum fidium 1664.

Während des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts erklang die Violine vor allem im Ensemble, im Consort mehrerer Instrumente verschiedener Stimmlagen. Noch heute begegnen dem Besucher einer Musikinstrumentensammlung solche Consorte von Gamben, Violinen oder Blockflöten und erinnern daran, wie Musiker zusammenkamen, um Canzoni, Lieder und Tänze zu spielen, wie sie in Venedig, Paris, Antwerpen und London zu Hauf im Druck erschienen. Gleichzeitig kündigt sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts aber die Tendenz an, nicht mehr Musik »für allerley Instrumente« (Blockflören, Zinken, Streichinstrumente) zu schreiben, die ganz nach Belieben des Musikers (ad libitum) eingesetzt werden können, sondern zunehmend den jeweils eigenen Möglichkeiten einzelner Instrumente Rechnung zu tragen. Immer wichtiger als ein gleichberechtigtes Musizieren der Instrumente im Consort wird schließlich ihr Wettstreit, das heißt ihr Concert, welches einem oder auch mehreren Solisten Gelegenheit gibt, sich vor dem Hintergrund einer Begleitung durch die anderen Mitstreiter (concertare meint wettstreiten) zu präsentieren.

Die eingespielten Sonaten von Schmelzer sind Paradebeispiele dieses neuartigen Musikverständnisses und prägen die typischen Charakteristika der frühen barocken Sonata aus: langsame und schnelle, freie, quasi improvisierte und tänzerische, in Takt und Metrum gebundene Abschnitte stehen in rascher Folge hintereinander und führen dem Hörer eine bunte Palette musikalischer Ideen, spieltechnischer Effekte und emotionaler Befindlichkeiten vor.

Variatio delectat, Abwechslung ergötzt, ist aber nur ein Motto frühbarocker Musik. Als eine der septem artes liberales verbündet sich Frau Musica in dieser Zeit mit ihren Schwestern, der Rhetorik und der Poesie. Gemeinsam treten sie den Kampf an gegen die Affekte des Menschen, die ihn immer wieder gefährlich aus dem Gleichgewicht zu bringen drohen: In einer Welt, die von Fortunas Launen regiert wird, die das Glücksrad herumwirbelt, wie es ihr gefällt, regieren heute Liebe und morgen Haß, folgen Eifersucht und Schmeichelei einander auf dem Fuße. Und wenn das Leid am größten ist, schreiten die schönen Künste ein - doch nicht allein tröstend. Barocke Musik heilt den aufgewühlten, an den Wirren der Welt kranken Menschen, indem sie ihm die Schreckgespenster der Seele bewußt vor Augen stellt, ihm Zorn, Angst, Liebesglühen oder Todessehnsucht musikalisch zu Gehör bringt und ihm die Welt gespiegelt in einer Welt der Kunst präsentiert.

|

| Kardinal Carlo Carafa della Spina (1611-1680), Widmungsträger von Schmelzers "Sonatae unarum fidium" |

Im Kontext der zeitgenössischen Ästhetik ist es durchaus legitim, etwa in Schmelzers Sonata Terza eine solche Theatervorstellung en miniature zu erkennen: Der Vorhang geht auf, eine tragische Gestalt betritt die Bühne und hebt pathetisch an, ihr Leid zu klagen. Sie scheint allein und niemand ihr Klagen zu hören als die Natur ringsum, die Ariadnes Seufzen - und warum sollte Schmelzer bei seinem Protagonisten nicht tatsächlich an Ariadne, jene in der zeitgenössischen Kunst so oft dargestellte Figur der klassischen Antike, gedacht haben - als Echo zurückwirft. Das angestimmte lamento steigert sich und wird zur Verzweiflung (rasche Repetitionen, chromatische Durchgänge), scheint sich in heiterer Rückschau vorübergehend aufzulösen (Tänzerisches im Dreiertakt nach Art einer Courante), um schließlich in unerfülltem (?) Verlangen zu gipfeln (aufstrebende Figuren). Großangelegtes Passagenwerk beschließt die Sonata so pathetisch, wie sie begonnen hat.

Zwei Kompositionsprinzipien sind typisch für die frühbarocke Sonate und stehen auch in Schmelzers Sonata Terza einander gegenüber: mal steht die harmonische Grundlage im Vordergrund, garantiert die herrschende Affektlage und dominiert die Solostimme, die darüber lediglich ornamentale Figurationen ausbildet, mal beherrscht die Oberstimme das Geschehen, verblüfft durch halsbrecherische Virtuosität oder signalisiert durch aussagekräftige Motive (nach Art musikalisch-rhetorischer Figuren), worum sich die »Klangrede« gerade dreht.

Dieses zweite Prinzip - Dominanz der Solostimme über betont schlichter Begleitung - ist bestimmend für Schmelzers Sonata Prima und Sonata Seconda: beide Stücke stehen in dieser Hinsicht in der Tradition der älteren italienischen Solosonate - insbesondere des Violinsolos - eines Dario Castello oder Marco Uccellini. Episodenhaft reihen sich kurze und kürzeste Abschnitte aneinander, die ähnlich einer fantasia stets neue Einfälle vorstellen: Skalen, Akkordbrechungen, Trillerketten, gesangliche Linien und vieles mehr - in Takt und Rhythmus häufig frei gestaltet, über liegendem Baß, bedacht auf größtmögliche Vielfalt an Effekt und Affekt. Daß der Komponist oft zugleich der Interpret war, dem gerade diese capriccio-gleiche Sonatenform zum geeigneten Tummelplatz für seine akrobatischen Kunststücke auf der Violine wurde, versteht sich von selbst und erklärt das mitunter Etüdenhafte einzelner Passagen.

|

| Kaiser Leopold I, Dienstherr Johann Heinrich Schmelzers (1672, Benjamin von Block (1631-1690), Kunsthistorisches Museum, Wien) |

Einen Kontrapunkt zu den vorangegangenen Sonaten bildet die Sonata Sesta, die letzte der Sammlung: Auf vordergründige Zurschaustellung virtuoser Violintechnik verzichtet Schmelzer zu gunsten arioser Gesanglichkeit. Es gibt zwar kleingliedrige Passagen, sie wirken aber diesmal wie beiläufig und treten bescheiden zurück hinter harmonisches Raffinement und große melodische Bögen von überraschender Innigkeit.

Besondere Beachtung verdient Schmelzers Sonata Quarta. In keiner anderen Sonate der Sammlung stehen sich die beiden dargestellten Kompositionsprinzipien - geht das Geschehen vom Baß oder von der Oberstimme aus? - so deutlich gegenüber wie hier: den großen ersten Teil bildet eine Chaconne über dem ostinato einer absteigenden Quarte, einem ostinato, welches zahllose Komponisten vor und nach Schmelzer zu Variationen angeregt hat. Der besondere Reiz, gerade dieses einfache Baßmodell einer Chaconne zugrunde zu legen, liegt auf der Hand: erst in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Es ist tatsächlich verblüffend, welchen Reichtum Schmelzer innerhalb so enger Grenzen zu entwickeln versteht. Die Begleitung bleibt stets gleich, und dennoch entsteht darüber ein Kaleidoskop menschlicher Empfindungen. Der Anfang ist zaghaft, schlicht, doch zugleich voller Ausdruck - als kündige sich im Motiv der aufsteigenden Quinte eine stille Hoffnung, eine leise Sehnsucht an, die sich im weiteren Verlauf der Chaconne zu ausgelassener Freude, schließlich zu siegesgewissem Stolz (Sarabanden-Rhythmus) aufschwingt. Der zweite Teil der Sonata Quarta greift den beschriebenen Sonatentypus in der Tradition Castellos auf: wie aus einem Füllhorn schier unendlicher Phantasie läßt Schmelzer die schillerndsten Passagen purzeln, Figuren, die sich an Virtuosität selbst zu übertreffen suchen und in rasanten Akkordbrechungen gipfeln, die der Violinkunst eines Arcangelo Corelli in nichts nachstehen - und nicht zuletzt Schmelzer als glänzendem Interpreten und Komponisten ein Denkmal in Tönen setzen.

Das Schlußstück des vorliegenden Albums, die Sonata for scordatura violin and basso continuo, ist keinem Komponisten zugeschrieben; Provenienz und Faktur der Sonate lassen jedoch an vergleichbare Werke von Heinrich Ignaz Franz (von) Biber (1644-1704) denken: auf eine langsame, bemerkenswert kantable Introduktion folgen tänzerische Passagen im Dreiertakt, die an den Typus einer Sarabande, die im 17. Jahrhundert oft noch in ihrer raschen Variante auftritt, erinnern. Battaglia-artige Tonrepetitionen leiten über zu wiederum tänzerischer Motivik, diesmal jedoch von ausgelassen punktierter Rhythmik. Ein langsames Arioso der Solostimme über orgelpunktartigen Liegetönen beschließt die Sonata, deren besonderer Reiz im Spannungsfeld von formaler Geschlossenheit und zwangloser, bunter Abfolge ganz unterschiedlicher Einfälle liegt.

Quelle: Karsten Erik Ose, im Booklet

Track 3: Sonata Seconda Unarum Fidium

TRACKLIST

Johann Heinrich Schmelzer: Unarum fidium

Antonio Bertali (1605-1669)

(1) Chiacona a violino solo 9:30

Johann Heinrich Schmelzer (c.1620-1680):

Sonatae unarum fidium, seu a violino solo (Nürnberg, 1664)

(2) Sonata Prima 8:33

(3) Sonata Seconda 6:58

(4) Sonata Terza 7:00

(5) Sonata Quarta 8:41

(6) Sonata Quinta 8:39

(7) Sonata Sesta 7:35

Anonymous

(8) Sonata for scordatura violin and basso continuo * 5:20

Time Total: 63:08

John Holloway - violin

Aloysia Assenbaum - organ

Lars Ulrik Mortensen - harpsichord, organ *

Recorded December 1997 Kloster Fischingen, Switzerland

Tonmeister: Markus Heiland

Produced by Manfred Eicher

(P) + (C) 1999

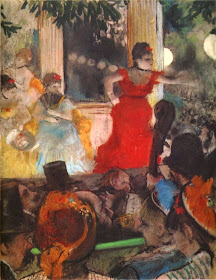

Degas

Max Liebermann über Edgar Degas

|

| Edgar Degas: Place de la Condorde. 1875, Öl auf Leinwand, Hermitage Museum, Petersburg. Das Bild zeigt Vicomte Ludovic-Napoléon Lepic, seine Töchter und seinen Hund. |

Gar zu bald merkte ich aber, daß die Sache doch nicht so leicht sei und daß ich die Erzeugnisse meiner neuen Kollegen, der Herren von der Feder, gewaltig unterschätzt hatte.

Auch glaube ich, daß es kaum einen Künstler gibt, dessen Wesen schwerer in Worte zu fassen ist als das des Degas. Die Vorzüge von Menzel kann man z. B. fast mathematisch beweisen: seine Meisterschaft in der Beherrschung des Materials, seine unendliche Kunst, jeder Technik, dem Holzschnitt, der Lithographie, der Feder- oder Bleistiftzeichnung, das Äußerste an Ausdrucksfähigkeit abzugewinnen; das Genie, mit dem er das Zeitalter Friedrichs des Großen uns veranschaulicht hat, wie er auf einem Raum von 12 cm - die Illustrationen zu den Werken des großen Königs durften dieses Maß nicht überschreiten - ihn und seine ganze Zeit verkörpert hat; seinen beißenden Witz und die unerbittliche Wahrheit, womit er Menschen, Tiere und Landschaft schildert; sein riesiges Wissen und Können und seinen ebenso riesigen Fleiß.

Nichts von alledem bei Degas. Mit dem Verstand ist ihm nicht beizukommen. Es ist eine rein sinnliche Kunst, die nicht zu verstehen, sondern nur zu empfinden ist.

Nichts Positives - nur Suggestives.

Nach akademischen Begriffen kann er weder zeichnen noch malen; statt tiefer philosophischer Ideen bringt er das Leben der Tänzerinnen, der Putzmacherinnen, der Jockeys auf die Leinwand - kurz: das Allertrivialste.

|

| Edgar Degas: Vicomte Lepic und seine Töchter. 1870, Öl auf Leinwand, 65 x 81 cm, Foundation E.G. Bührle, Zürich |

Waren wir tausendmal vorbeigegangen, ohne es zu bemerken, Degas macht es uns offenbar. Er findet das Gold, das auf der Straße liegt. Alles ist bei ihm Intuition, daher der plötzliche, unmittelbare, schlagende Eindruck.

Seine Bilder scheinen entstanden - ganz zufällig - und nicht gemacht. Nichts von verstandesmäßiger, kalter Berechnung. Jedes seiner Bilder scheint sein erstes; so tastend, so von scheinbar schülerhafter Unbeholfenheit sind sie.

In keines Meisters Manier oder auch dessen Rezept; ohne irgendwelchen Chic; einfach und ungeschminkt die Natur, wie er - Degas - sie sieht.

Es ist das Verdienst der Impressionisten - Manet an ihrer Spitze -, daß sie zuerst wieder ohne Voreingenommenheit an die Dinge herangingen. Statt der verstandesmäßigen Malerei der Akademie mit dem Rezept von Lokal-, Licht- und Schattenton versuchten sie, wie sie ihn sahen, jeden Ton auf der Palette zu mischen und auf die Leinwand zu setzen. Die Schulvorschrift lehrte: Das Licht ist kalt, der Schatten warm; die Impressionisten pfiffen auf diese Lehre und malten Licht und Schatten rot, violett oder grün, wo und wie sie es sahen.

|

| Edgar Degas: Absinth. 1873, Öl auf Leinwand, 92 x 68,5 cm, Musée d'Orsay, Paris. Porträtiert werden die Schauspielerin Ellen Andrée und der Maler Marcellin Desboutin. |

Von Jugend auf ist unser Auge verbildet, statt die Natur im Bilde sehen wir das Bild in der Natur, und »der reine Calame« beim Anblick eines Schweizer Sees oder »der wahre Achenbach« in Ostende oder »der Schinken, den der Maler nicht schöner malen kann« sind leider nur zu oft gehörte Ausrufe. Als Manet einmal in einer Ausstellung die Leute vor irgendeinem »reizenden« Bilde aus der Fortuny-Schule - man kennt solche Kunstvereinslieblinge, kaum größer als ein Oktavblatt, mit tausend Figuren, an denen jeder Fingernagel zu sehen ist - sich drängen sah, rief er so witzig, daß ich es originaliter hersetze: Et dire que c'est fait à la main! Der Philister sieht im Bilde nur das Kunststück, nicht das Kunstwerk, nur die Mache, die Empfindung versteht er nicht.

Es war an der Zeit, daß die Impressionisten zur Natur, der Wiege jeder neuen Entwicklung in der Kunst - wie es Tschudi einmal in einer Akademierede so trefflich entwickelte -, zurückkehrten.

Zwar hatte die École de Barbizon schon dreißig Jahre früher die Natur mit innigster Pietät aufgefaßt; in ihrer Malerei jedoch blieb sie - selbst Millet, ihr fortgeschrittenster und persönlichster Repräsentant - der Tradition der alten Holländer durchaus treu. Erst die Impressionisten gossen den neuen Wein auch in neue Schläuche.

Selbstredend, daß Degas bei seinem Auftreten vor dreißig oder vierzig Jahren mit Hohngelächter empfangen wurde. Wie alles Persönliche, d. h. Natur, in der Kunst zuerst verlacht wird. Der Bauer ißt nur, was er kennt, und dem Publikum schmeckt nur die breite alltägliche Bettelsuppe, die es seit Jahren gewohnt ist. Selbstredend auch, daß die vom Staate konzessionierte Kunst der Akademie, die sich im Laufe der Zeiten zu einer Art Kunstpolizei ausgewachsen hat, empört war über seine freche, aller akademischen Regeln spottende Malerei.

|

| Edgar Degas: Edmond Duranty. 1879, Guache und Pastell, 100 x 100 cm, Burrell collection, Glasgow |

Früher traten die Lehrlinge in die Werkstatt des Raffael oder Rembrandt ein. Die waren ihre Professoren. Später wurden aus den Werkstätten der Meister die Akademien, aber mich will bedünken, daß nicht immer Raffaels oder Rembrandts an ihnen lehrten.

Degas ist aus der akademischen Schule hervorgegangen, und man weiß, daß er von allen Künstlern Ingres am meisten schätzt. Äußerlich ohne die geringste Ähnlichkeit, haben sie doch innerlich manche Züge gemeinsam. Degas ist ein ebenso großer Zeichner wie Ingres, wenn wir unter Zeichnung die lebensvolle Wiedergabe der charakteristisch aufgefaßten Natur verstehen. Wiewohl ganz in der Formensprache der Akademie, ist Ingres' Porträt des Mr. Bertin von derselben schlichten Lebendigkeit und Naturwahrheit wie Degas' Graf Lepic mit seinen zwei Töchtern oder sein Desboutin. Degas' Zeichnung ist verblüffend, oft bis zur Karikatur (wie er denn dem Karikaturisten Daumier nahe verwandt ist), immer den Nagel auf den Kopf treffend. Stets verschmäht er den sogenannten schönen Strich, das Kalligraphische.

Ebenso wie seine Zeichnung ist seine Farbe: einfach und stolz, von aristokratischer Vornehmheit. Seine Palette ist die denkbar schlichteste: Oft ist ein Bild nur in Weiß und Schwarz, das auf die feinste Weise nuanciert, allein durch eine Schleife am Kleid einer Tänzerin oder durch deren rosa Atlasschuh gehoben wird.

Auch Whistler malt oft Harmonien in Weiß und Schwarz. Aber bei ihm hat man den Eindruck des Gewollten, der vorgefaßten Meinung, des Preziösen; bei Degas ergibt es sich wie von selbst.

Und dann: sein Raumgefühl. Er komponiert nicht nur in den Raum, sondern mit dem Raum. Der Abstand eines Gegenstandes vom andern macht oft die Komposition. Keine Linie, nur - wie in der Natur - Flecken von Hell und Dunkel, von Licht und Schatten.

|

| Edgar Degas: Pediküre. 1873, Öl auf Leinwand, 61 x 46 cm, Musée d'Orsay, Paris |

Degas' Bilder dagegen machen zuerst den Eindruck einer Momentaufnahme. Er weiß so zu komponieren, daß es nicht mehr komponiert aussieht. Er scheint das ganze Bild in der Natur gesehen, die Szene, die er darstellt, unmittelbar belauscht zu haben. Man sehe zum Beispiel den »Pédicur«, die Szene ist so drastisch wie möglich, ebenso die Pose, wie der Mann dem Mädchen die Hühneraugen schneidet. Das Arrangement der beiden Figuren so ungesucht und ungekünstelt, als wären sie nach der Natur photographiert, zufällig, wie sie so da zusammensitzen. Bei genauerer Betrachtung aber entdecken wir unter der scheinbaren Momentaufnahme die höchste Kunst in der Komposition. Wie die Glatze des Operateurs als hellstes Licht und die schwarzen Haare des Mädchens im Bademantel als Dunkelheit gerade da im Bilde sitzen, wo sie dekorativ am wirksamsten sind. Nichts mehr vom Versatzstück. Jedes Detail, das geblümte Sofa, der Stuhl mit dem überhängenden Laken, ist ebenso nötig für die Charakteristik des Vorgangs wie für die Bildwirkung. Der novellistische Inhalt ist vollständig in Form und Farbe umgesetzt. Ohne auch nur das Geringste an seiner Drastik zu verlieren, ist das triviale Motiv zu einem Kunstwerk verarbeitet, das uns in seiner wundervollen Verteilung von Hell und Dunkel, in seiner farbigen Erscheinung an Velazquez erinnert. C'est une fête pour les yeux. Was ein alter akademischer Ausdruck la mise en toile nennt, von der dekorativen Wirkung eines Outamaro.

|

| Edgar Degas: Im Konzertcafé »Les Ambassadeurs«. 1876/77, Pastell auf Monotypie, 37 x 27 cm, Musée des Beaux-Arts, Lyon |

Und das alles mit einer Naivität, mit der ein unverdorbenes junges Mädchen über die heikelsten Dinge spricht.

Entweder ist die Kunst des Degas naiv oder so groß, daß sie naiv erscheint. Stolz verachtet er jede Spur von Virtuosentum, jedes Protzen mit seinem Können oder Wissen. Sein Vortrag ist schüchtern, dezent. Einfach sagt er, was er zu sagen hat, ohne irgendwelche Phrase. Er arbeitet mit demselben künstlerischen Ernst wie Menzel; unermüdlich zeichnet er Studien nach der Natur, bis er die charakteristische Pose gefunden hat. Im Bilde gibt er nur den Extrakt, jedes unnötige Detail unterdrückend, immer vereinfachend. Nichts mehr vom Modell.

Bei keinem modernen Maler ist das Novellistische so völlig überwunden wie bei ihm.

Freilich - das müssen wir zugeben - wirkt er oft abstoßend; er hat nichts von dem Mitleid, mit dem Rembrandt malt; im Gegenteil, er scheint seine Modelle zu verachten. In dem halbwüchsigen Mädchen, das sich zur Tänzerin ausbildet, zeigt er schon die künftige Prostituierte. Er ist erbarmungslos wie die Natur, von kaltem Skeptizismus. Der Grundzug seines Wesens ist Stolz; was er an zarten Regungen hat, verhüllt er; er fürchtet weniger den Zynismus als das Sentiment.

|

| Edgar Degas: Drei sitzende Mädchen. 1879, Skizze und Studie, 16 x 22 cm, Rijksmuseum, Amsterdam |

Daß sich die ältere französische Schule ablehnend gegen Degas verhält, ist ebenso natürlich wie die Abneigung, die er bei uns von den Künstlern der älteren Generation erfahren hat.

Als Menzel vor etwa zwanzig Jahren bei einem hiesigen Amateur eine vorzügliche Sammlung der Impressionisten sah, fragte er, nachdem er lange und eingehend die Bilder betrachtet hatte: »Haben Sie wirklich Geld für das Zeug gegeben?« Derselbe Menzel, der in seiner Jugend in dem Garten des Prinzen Albrecht, in der Landschaft bei Schöneberg mit dem Eisenbahnzuge, in dem Bilde von 1848, die Aufbahrung der Särge der Märzgefallenen, in dem Opernhausballe (jetzt in der Hamburger Kunsthalle) ähnliche Probleme zu lösen versucht hatte wie die Impressionisten!

Es geht nur daraus hervor, daß Menzel, als er diesen Ausspruch tat, eine fertige Künstlerpersönlichkeit war, die auf dem schließlich eingeschlagenen Wege nicht weitergehen wollte oder konnte. Kein Mensch kann über seinen Schatten springen, und man kennt die Abneigung Goethes gegen die romantische Schule und Kleists Genie.

Der alte Schadow, der seiner Generation dasselbe bedeutete, was Menzel der unsrigen, schrieb vor nunmehr fünfundsechzig Jahren beim Erscheinen von Menzels Friedrichs-Buch in der »Haude & Spenerschen Zeitung«; die Griffonagen oder Kritzeleien eines gewissen Menzel seien des großen Königs unwürdig - und sechzig Jahre darauf wird ihm - und zwar so verdient, wie je eine Auszeichnung verdient war - der Schwarze Adlerorden verliehen für die Verherrlichung der Taten des großen Königs, die sich in nuce wunderbar bereits in dem Jugendwerk offenbarte.

Schadow konnte Menzel nicht verstehen, ebenso wie dieser Degas nicht verstehen konnte, weil in Degas wie in Menzel ein Neues steckt, was einer jeden vorhergehenden Generation fremd bleiben muße. Jedes Neue in der Kunst hat - wenigstens in unserm demokratischen Zeitalter - zwei Generationen, die ältere und die gleichzeitige, zu überwinden, bevor es zur Anerkennung gelangt; die vorhergehende kann es nicht mehr, die gleichaltrige noch nicht verstehen.

|

| Edgar Degas: Beim Rennen - Vor dem Start. 1885/92, Öl auf Leinwand, Virginia Museum of Fine Arts, USA |

Manet ist vielleicht noch temperamentvoller als er, mehr Pfadfinder; keiner aber vön allen modernen .Malern war begabter als Degas, um auf dem von Manet urbar gemachten Wege die neue Kunst weiterzuführen, zu dem Ziele einer jeden Kunst: zum Stil.

Der heilige Augustinus sagt einmal: »Und so wie alle sinnlich schönen Dinge, sei es, daß die Natur sie hervorbrachte oder daß Künstler sie arbeitend bildeten, durch Verhältnisse des Raums oder der Zeit schön sind, wie zum Beispiel ein Leib und die Bewegung des Leibes; so ist dagegen jene Gleichheit und Einheit, welche nur vom Verstande erkannt und nach welcher durch Vermittlung des Sinnes die körperliche Schönheit beurteilt wird, weder schwellend im Raum noch wandelbar in der Zeit.«

Wenn je ein moderner Maler, so hat Degas in seinen Bildern Kunstwerke geschaffen, die schwellend im Raum und wandelbar in der Zeit sind.

Quelle: »Degas«. In: Max Liebermann: Die Phantasie in der Malerei. Schriften und Reden. Der Morgen, Berlin, 1983, Seite 55-63. (Ursprünglich veröffentlicht 1896 in der Zeitschrift Pan)

CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Booklet, Music Samples, Pictures) MB

embedupload ---- MEGA ---- Depositfile --- bigfile

Unpack x227.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the Flac+Cue+Log Files [63:08] 4 parts 337 MB

Reposted on March 30th, 2017

Leider sind alle links tot. Bitte ein reup, wenn möglich.

AntwortenLöschenVielen Dank,M.

Reup has been done!

AntwortenLöschen