Zwar entspricht die Handschrift in Aufbau und Inhalt am ehesten dem Konzept der späteren Sammlungen, die heute allgemein als „deutsche Liederbücher“ bezeichnet werden, und geht ihnen tatsächlich als früheste, vollständig erhaltene Quelle zeitlich voraus. Dennoch unterscheidet sie sich von diesen zum einen dadurch, daß sie statt ausschließlich polyphonen, vor allem einstimmige Lieder oder Lied-Tenores enthält und nicht die später übliche Notierung in Stimmbüchern anwendet. Zum anderen läßt sich nur schwer eine Trennlinie zu früheren Sammlungen deutscher Lieder oder Liedtexte ziehen, wie den Oswald-Codices oder den gemischten Lyriksammlungen, die bis zu den Anthologien der Minnesänger zurückgehen. Und schließlich müßte vom „ersten erhaltenen“ Liederbuch gesprochen werden, denn die Wege der Überlieferung sind von Zufall und Willkür geprägt — wir können nicht einmal ahnen wie viele solcher Sammlungen über die Jahrhunderte verloren gegangen sind oder noch unentdeckt in irgendwelchen Winkeln schlummern.

Dessen ungeachtet ist die Bedeutung des Liederbuches mit seinen insgesamt 50 anonym überlieferten Melodien und 32 instrumentalen Bearbeitungen unangefochten. Bis auf 3 lateinische Kontrafakturen, die zu den Nachträgen zählen, sind praktisch alle Lieder deutsch textiert, nur 9 sind mehrstimmig notiert und für lediglich 3 lassen sich aufgrund paralleler Überlieferungen Autoren sicher zuschreiben: ein Gedicht des Mönchs von Salzburg, ein Tenor Oswalds von Wolkenstein und eine Kontrafaktur auf einen Tenor von Gilles Binchois.

Entgegen naheliegender Vermutung stammt das Lochamer Liederbuch, bisweilen auch als Locheimer Liederbuch bezeichnet, weder aus Locham noch aus Locheim. Der Name der Handschrift wurde ihr erst im 19. Jahrhundert verliehen und zwar aufgrund eines Besitzervermerks auf S. 37 — also inmitten der Handschrift. Dort heißt es: „Wolflein von Lochamer ist das gesenngk püch“. Dieser Besitzer und sein Eintrag werden auf die Zeit um 1500 datiert. Das Buch selbst hingegen ist bereits Mitte des 15. Jahrhunderts in Nürnberg entstanden und zwar zunächst in zwei separaten, auf Papier geschriebenen Teilen: einem Lied- und einem Instrumentalteil. Untersuchungen zur Handschrift haben ergeben, daß beide zunächst getrennt verfaßt und erst in einem späteren Schritt zusammengeführt wurden — anscheinend jedoch noch vom ursprünglichen Besitzer der Handschrift selbst.

Das Gros der Handschrift wurde von dieser einen Hand konzipiert und um das Jahr 1452 angefertigt, wie einige Datumseinträge bezeugen. Nach diesem Zeitpunkt wurden die Teile verbunden und es folgten Nachträge von anderen Händen, die sich über die darauffolgenden Jahre erstreckten. Vermutlich ist der Hauptschreiber mit einem gewissen Frater Judocus von Windsheim zu identifizieren, der seinen Namen später, im Jahre 1460 in die Handschrift eintrug. Außerhalb des Liederbuchs ist er nicht eindeutig nachzuweisen, obwohl es Vermutungen über seine Identität gibt. Aus dem Zusammenhang ist jedoch ersichtlich, daß er studiert haben muß und eventuell später in seiner Laufbahn Geistlicher geworden war.

|

| Zustand b |

Eine Besonderheit im Instrumentalteil des Lochamer Liederbuchs sowie im Buxheimer Orgelbuch ist das „Fundamentum organisandi“, das in beiden Quellen namentlich Conrad Paumann zugeordnet wird. Dabei handelt es sich um eine Art Kompositions- und Improvisationslehre für das Tasteninstrument: unter Vorgabe bestimmter melodischer Bewegungen einer fiktiven Unterstimme werden Möglichkeiten für einen improvisierten und ausgezierten Kontrapunkt als Oberstimme beispielhaft angeführt. Diese Art der Beispielssammlung hat gerade in der vokalen Improvisationspraxis eine lange Tradition. Für die instrumentale Behandlung von improvisiertem Kontrapunkt ist das „Fundamentum“ Paumanns mit seiner systematischen Herangehensweise aber eine Neuheit und bringt die Instrumentalstücke des Lochamer Liederbuchs in eine klare Verbindung zur Paumann-Schule.

Die Intavolierungen des Instrumentalteils des Lochamer Liederbuchs sind mitunter Bearbeitungen einstimmiger und mehrstimmiger Stücke des Liedteils, so daß sich eine Beziehung zwischen den beiden Hälften der Handschrift ergibt: die Repertoires überschneiden sich, decken sich aber nicht. Aus Schriftbild und Inhalt ist ersichtlich, daß beide Teile auf jeden Fall zusammen gehören und der Hauptschreiber, zumindest teilweise, bewußt Intavolierungen von Stücken anfertigte, die ihm zuvor schon als Lied vorgelegen hatten.

Zur Einspielung

Das Lochamer Liederbuch enthält zwar auch mehrstimmige Sätze — wobei die textierte Stimme in der Regel im Tenor liegt — die meisten Stücke im Liedteil sind dort jedoch einstimmig notiert. Sowohl die Art ihrer Niederschrift als auch die parallele Existenz mehrstimmiger Fassungen und Tabulaturen in anderen Handschriften zeigt, daß viele dieser Melodien entweder aus einem polyphonen Kontext herausgenommen wurden, oder daß eine mehrstimmige Bearbeitung solcher Lieder zumindest üblich war.

Die vorliegende Einspielung stellt eine repräsentative Auswahl ein- und mehrstimmiger Lieder des Lochamer Liederbuches vor, sowie einzelne Instrumentalversionen aus dessen zweiten Teil. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf eine facettenreiche Interpretation gelegt, um verschiedene Ansätze für eine stilgerechte Behandlung dieses Repertoires zu unterbreiten. Neben Interpretationen, die sich sehr nah an den originalen Wortlaut der Quelle halten, sind dabei Versionen umgesetzt, in denen sich die verschiedenen überlieferten Fassungen durchdringen: einstimmige Tenores werden aus anderen Quellen polyphon ergänzt, Oberstimmen im Stil der Instrumentaldiminuitionen des „Fundamentum organisandi“ ausgeziert, Instrumental-Versionen neben ihre Liedvorbilder gestellt oder beide in Arrangements zusammengeführt.

|

| Zustand h |

Auch das einstimmige (8) Ach meyden dw vil sene pein (Ach Trennung, du Ursache sehnsüchtigen Schmerzes) wurde auf Grundlage einer mehrstimmigen Instrumentalfassung für diese Aufnahme polyphon ausgearbeitet. Das dreistimmige (2) Der winter will hin weichen (Der Winter muß nun weichen) bricht in der Handschrift in der dritten Strophe ab. Obgleich eine vollständige Textüberliefening in einer anderen Handschrift existiert, wurde für diese Einspielung die fragmentarische, dafür aber quellennahe Fassung gewählt. Lediglich textliche Nuancen wurden, wie auch beim ebenfalls dreistimmigen (6) Möcht ich dein wegeren (Könnte ich Dich begehren), durch unterschiedliche Instrumentierungen der Strophen und neue Oberstimmenverzierungen akzentuiert.

(10) Mein trawt geselle vnd mein liebster hort (Meine traute Freundin und mein liebster Schatz) geht auf einen Text des Mönchs von Salzburg zurück, der im Lochamer Liederbuch jedoch nur unvollständig enthalten ist und dort zudem eine neue Vertonung erhielt. Für diese Aufnahme wurde auf den originalen Text des Mönchs zurückgegriffen und die jüngere, dreistimmige Fassung in Locham mit der Instrumentalbearbeitung aus dem Buxheimer Orgelbuch zusammengebracht. Ebenso ist das dreistimmige (24) Des klaffers neyden (Die Mißgunst der Schwätzer) in der Einspielung mit der dazu passenden Instrumentalfassung kombiniert worden.

Für die Umsetzung des berühmten (22) Der wallt hat sich entlawbet (Der Wald hat sich entlaubt), einem Gesprächslied zwischen zwei Liebenden, wurde eine sehr schlichte Besetzung ohne weiteres Arrangement gewählt. Und schließlich fand mit dem ebenfalls dreistimmigen (19) Ein vrouleen edel von naturen (Ein Fräulein, edel im Wesen) noch eine Komposition Eingang in die vorliegende Auswahl, bei der nicht der Tenor, sondern die Oberstimme den Text trägt, und die ursprünglich wohl an die Rondeauform der burgundischen Chanson angelehnt war - textlich, formal und in der Art des musikalischen Satzes. Da der Text für eine Rondeauform im Lochamer Liederbuch zu unvollständig vorliegt, wurde für die Einspielung eine Fassung mit eingefügten Instrumentalteilen aus dem Buxheimer Orgelbuch konstruiert, die dennoch einen Eindruck von der einstigen Form und ihren charakteristischen Wiederholungen vermittelt.

Ein unterschiedlicher Grad der Bearbeitung wird vor allem mit den zahlreichen einstimmigen Liedfassungen in dieser Einspielung präsentiert: das in Locham einstrophig überlieferte (3) Czart lip wie suß dein anfanck (Zarte Liebe, wie süß dein Anfang ist) steht im Schedelschen Liederbuch zwar dreistimmig und mit drei Strophen, wird hier aber ebenso wie das (15) Ich sach ein pild In plaber wat (Ich sah eine Gestalt in blauem Kleid) eng am Wortlaut der Lochamer Version in sehr reduzierter Interpretation solistisch von der Singstimme vorgetragen.

|

| Zustand i |

Weitere einstimmig notierte Lieder wurden für die Aufnahme in dezenten Kontrapunkt gesetzt, wie (14) All mein gedencken dy ich hab (Mein ganzes gedankenvolles Erinnern, das ich habe) und (9) Mit ganczem willen wünsch ich dir (Aus freiem Willen wünsch ich dir), wobei dem zweiten ein schlichter Fauxbourdon unterlegt und die instrumentale Fassung angehängt wurde. Andere erhielten eine neue verzierte Oberstimme, wie das (13) Mein frewd möcht sich wol meren (Meine Freude könnte sich sehr vergrößern) und (26) Ich bin pey Ir (Ich bin bei ihr), welches als letztes Stück der CD in Form eines cantus firmus für eine virtuose Basse Danse mit zwei sehr bewegten, zusätzlichen Stimmen verarbeitet wurde.

Von der Art der Niederschrift des Instrumentalteils des Lochamer Liederbuchs nimmt man an, daß diese Bearbeitungen für ein Tasteninstrument arrangiert wurden. Da die Organisten und allen voran Conrad Paumann jedoch auch andere Instrumente beherrschten und spielten, darunter v.a. Harfe, Laute, Fidel und Flöte, kann man davon ausgehen, daß sich in den Tabulaturen ein Stil widerspiegelt, der auf die Instrumentalmusik dieser Zeit allgemeiner angewandt werden kann. Anhand der Instrumentalbearbeitungen und des „Fundamentum organisandi“ haben es die Mitglieder des Ensembles daher unternommen, die Stücke für ihre Instrumente einzurichten und für Wiederholungen eigene Diminuitionen im Stil des Lochamer Liederbuches zu verfassen.

So entstanden unter anderem neue Versionen für (5) Mein hercz in hohen frewden ist (Mein Herz ist mir voll großer Freuden), (11) Anauois, (12) Paumgartner (für die Aufnahme in Rondeauform arrangiert), (20) Wilhelmus Legrant und (21) Ellend dw hast (Elend, du hast). Hinter dem Titel (7) Do mit ein gut Jare / Der Summer (Damit ein gutes Jahr / Der Sommer) verbergen sich zwei Bearbeitungen der gleichen Vorlage, wobei die erste eine zweistimmige Intavolierung aus dem Instrumentalteil des Liederbuches darstellt — hier solistisch auf der Plektrumlaute interpretiert — und die zweite Version als textlose, dreistimmige Fassung aus dem Liedteil der Handschrift stammt. Mit dem (25) Benedicite almechtiger got (Benedicite, allmächtiger Gott) haben wir gleichwohl auch eine solistische Fassung mit einem Tasteninstrument in die Einspielung aufgenommen.

Quelle: Marc Lewon, im Booklet

TRACKLIST

Das Lochamer Liederbuch

Martin Hummel, Baritone

Ensemble Dulce Melos

Marc Lewon

(1) Wach auf mein hort der leucht dort her 3:50

Martin Hammel (baritone), Elizabeth Rumsey (viola d’arco), Marc Lewon (lute)

(Arr. Marc Lewon with new diminutions by Elizabeth Rumsey)

(2) Der Winter will hin weichen 1:59

Martin Hummel (baritone), Yukiko Yaita (recorder), Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky

(viola d’arco), Marc Lewon (gittern), Margit Übellacker (dulcemelos),

(Diminutions on cantus-line by Yukiko Yaita)

(3) Czart lip wie suß dein anfanck ist 1:01

Martin Hummel (baritone)

(4) Verlangen thut mich krencken 2:52

Martin Hummel (baritone), Uri Smilansky (viola d’arco)

(Improvised accompaniment by Uri Smilansky)

(5) Mein hercz in hohen frewden ist 2:19

Yukiko Yaita (recorder), Elizabeth Rumsey (viola d’arco)

(6) Möcht ich dein wegeren 2:48

Martin Hummel (baritone), Marc Lewon (lute), Yukiko Yaita (recorder),

Margit Übellacker (hackbrett), Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky (viola d’arco)

(Diminutions on cantus-line by Yukiko Yaita and Margit Übellacker)

(7) Do mit ein gut Jare / Der Summer 2:18

Marc Lewon (lute), Margit Übellacker (dulcemelos), Yukiko Yaita (chekker) (Arr. Marc Lewon)

(8) Ach meyden dw vil sene pein 4:31

Martin Hummel (baritone), Marc Lewon (lute) (Polyphonic setting and arr. Marc Lewon)

(9) Mit ganczem willen wünsch ich dir 3:03

Martin Hummel (baritone), Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky (viola d’arco),

Marc Lewon (lute). (Improvised ornamentation by Uri Smilansky and Elizabeth Rumsey)

(10) Mein trawt geselle vnd mein liebster hort 1:41

Martin Hummel (baritone), Uri Smilansky (viola d’arco), Marc Lewon (gittern),

Margit Übellacker (dulcemelos) (Arr. Marc Lewon)

(11) Anauois 1:51

Marc Lewon (gittern), Margit Übellacker (dulcemelos) (New diminutions by Marc Lewon)

(12) Paumgartner 6:00

Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky (viola d’arco)

(Improvised diminutions by Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky)

(13) Mein frewd möcht sich wol meren 2:38

Martin Hummel (baritone), Margit Übellacker (hackbrett) (Cantus-line by Margit Übellacker)

(14) All mein gedencken dy ich hab 2:55

Martin Hummel (baritone), Marc Lewon (lute), Margit Übellacker (dulcemelos)

(Polyphonic setting and arr. Marc Lewon)

(15) Ich sach ein pild In plaber wat 1:35

Martin Hummel (baritone)

(16) Ich spring an disem ringe 2:44

Martin Hummel (baritone), Yukiko Yaita (Einhandflöte und Schlagbordun), Elizabeth Rumsey

and Uri Smilansky (viola d’arco), Marc Lewon (lute), Margit Übellacker (hackbrett)

(Diminutions by Yukiko Yaita and improvised arr. for ensemble by Dulce Melos)

(17) Es fur ein pawr gen holz 1:36

Martin Hummel (baritone), Yukiko Yaita (recorder), Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky

(viola d’arco), Margit Übellacker (hackbrett), Marc Lewon (gittern)

(Diminutions und cantus-line by Yukiko Yaita and improvised arr.for ensemble by Dulce Melos)

(18) Mir ist mein pferd vernagellt gar 2:10

Martin Hummel (baritone), Yukiko Yaita (Doppelflöte), Margit Übellacker (dulcemelos),

Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky (viola d’arco), Marc Lewon (lute)

(Diminutions by Yukiko Yaita and improvised arr. for ensemble by Dulce Melos)

(19) Ein vrouleen edel von naturen 3:00

Martin Hummel (baritone), Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky (viola d’arco),

Marc Lewon (lute)

(20) Wilhelmus Legrant 2:08

Yukiko Yaita, Elizabeth Rumsey, Uri Smilansky (recorders) (New diminutions by Yukiko Yaita)

(21) Ellend dw hast 2:47

Margit Übellacker (hackbrett), Elizabeth Rumsey (viola d’arco)

(New diminutions by Margit Übellacker)

(22) Der wallt hat sich entlawbet 3:44

Martin Hummel (baritone), Elizabeth Rumsey and Uri Smilansky (viola d’arco)

(23) Ellend dw hast 1:46

Margit Übellacker (hackbrett), Marc Lewon (lute)

(24) Des klaffers neyden 4:00

Martin Hummel (baritone), Marc Lewon (lute), Margit Übellacker (hackbrett),

Elizabeth Rumsey (viola d’arco) (New diminutions by Margit Übellacker)

(25) Benedicite almechtiger got 2:50

Yukiko Yaita (chekker)

(26) Ich bin pey Ir 3:18

Martin Hummel (baritone), Yukiko Yaita (recorder), Margit Übellacker (dulcemelos)

(Polyphonic setting by Uri Smilansky)

Playing Time: 71:20

The editions for this recording were reconstructed and completed by Marc Lewon

according to the facsimile of the manuscript and through parallel sources.

Recorded in the Konzertsaal Reitstadl, Neumarkt, Germany, from 26th to 28th September, 2005

Producer: BR Studio Franken, Germany.

Cover Picture: "Bildnis eines Gelehrten" by Quentin Massys (c. 1465-1530),

Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt am Main.

(P) + (C) 2008

Das Antlitz der Muse: Françoise Gilot im Portrait

|

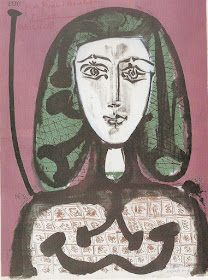

| Pablo Picasso: Die Frau mit dem Haarnetz (La femme à la résille) oder: Die Frau mit grünem Haar (La femme aux cheveux verts). Eine Farblithographie aus dem Jahr 1949. Finaler Zustand. |

Im Gegensatz zu seinem großen Rivalen Henri Matisse, der nach eigenen Worten eine Kunst des Gleichgewichts und der Reinheit anstrebte, die weder beunruhigt noch verwirrt, wollte Picasso eine Kunst, die Unruhe stiftet, irritiert und provoziert. Gegenüber Françoise Gilot betonte er immer wieder, daß es ihm darum zu tun sei, das am wenigsten Erwartete darzustellen, was Spannung erzeugt, beunruhigt und Ablehnung hervorruft. Stabiles Gleichgewicht und Harmonie interessiere ihn nicht. Die Wirklichkeit müsse zergliedert werden; er wolle die Dinge in Bewegung bringen, indem er Kontroversen und Gegensätze provoziere, die es dem Betrachter seiner Bilder unmöglich machten, sich den aufgeworfenen Fragen zu entziehen.

|

| Françoise Gilot und Pablo Picasso in Vallauris um 1950. (Photo: H. Roger Viollet) |

|

| Kohle auf Papier, 28. 7. 1944; 65 x 5o cm; Z XIV, 36 |

Daß Picasso auch jene Form der Portraitkunst beherrschte, bei der der Künstler hinter der perfekten Repräsentation und Inszenierung der dargestellten Person zurücktritt, beweisen etwa die Portraits von Satie und Strawinsky, von Bakst und Diaghilev, von Pierre Reverdy und Raymond Radiguet. Viel gemäßer war ihm jedoch die projektive Identifikation mit der dargestellten Person, ihre Verwandlung in Aspekte des eigenen Selbst bzw. die Darstellung von Aspekten, die nur er, Picasso, an dieser Person wahrzunehmen vermochte. So verwundert es kaum, daß er beim Portraitieren selten nach dem Modell gearbeitet hat. Auch ließ er sich so gut wie nie von der Photographie beeinflussen, ganz im Sinne der Grundthese moderner Bildnismalerei, wonach die Photographie den Künstler endgültig von der Verpflichtung befreit hat, die Realität abbilden zu müssen; das Portrait ist nicht mehr objektives Dokument, sondern kreative Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Bild, das er sich von seinem Gegenüber macht.

|

| Zustand d |

Picasso lernte die selbstbewußte junge Malerin Françoise Gilot im Mai 1945 in seinem Pariser Stammlokal Le Catalan kennen. Zwar mokierte er sich gleich über kunstschaffende Weiblichkeit, aber er lud sie und ihre Freundin doch ein, ihn in seinem Atelier zu besuchen. Für den einundsechzigjährigen Picasso bedeutete die Beziehung zu der um vierzig Jahre jüngeren Françoise: Aufbruch zu neuen, freudigen Stimmungen, Ausbruch aus der Düsternis der Kriegs- und Besatzungsjahre und Abbruch der Beziehung zu Dora Maar, der femme qui pleure - weinenden Frau (Z IX, 75), deren Portraits seit 1937 zunehmend psychische Zerrissenheit, Verzweiflung und Ausweglosigkeit spiegelten.

|

| Aus: Le Chant des Morts - Der Totengesang, 1946-1948; Farblithographie, G/C, 50 |

Die bekannte Stilisierung von Françoise zur Femme- Fleur - Blume Frau, die in dem gleichnamigen Gemälde vom 5. Mai 1946 ihren Abschluß findet (Z XIV, 167), vollzieht sich allem Anschein nach in subtiler Auseinandersetzung und Rivalität mit Henri Matisse, dem geschätzten älteren Malerkollegen, den Picasso und Françoise im März 1946 in Vence besuchten. Matisse gefiel die junge Frau ausnehmend gut, und er erklärte dem leicht irritierten Picasso: »Sollte ich je ein Portrait von Françoise malen, dann werde ich ihr Haar grün malen.« In ihrem Erinnerungsbuch berichtet Françoise weiter, Picasso habe bei der Entstehung des Gemäldes der Femme-Fleur auf diese Äußerung angespielt und gesagt: »Matisse ist nicht der einzige, der dich mit grünen Haaren malen kann.« Übrigens hat Matisse ein Jahr später seine Gefährtin Lydia ebenfalls mit grünem Haar präsentiert, und es stellt sich hier wie dort beim Betrachter - aufgrund der Doppelbedeutung der Farbe Grün, die sowohl für Hoffnung und Glück, als auch für Gift und Unheil stehen kann - alsbald eine gefühlsgebundene Ambivalenz ein.

|

| Zustand l |

Bei der Gestaltung der Schwarzkonzepte fallen im übrigen die dicken Striche mit den knotigen Enden ins Auge, die wie p?anzliche Schäfte oder Samenstände um den Kopf und im Oberkörper sprießen (vgl. besonders d). Diese ornamentalen Formen hatte Picasso (vielleicht sogar auf Anregung von Françoise) in Anlehnung an orientalische Kalligraphien in Handschriften des späten Mittelalters entwickelt, und zwar als Illustration bzw. Illumination von Le chant des morts - Der Totengesang seines Dichterfreundes Pierre Reverdy (1889-1960). Zwischen Januar 1946 und März 1948 entstanden 125 große, rote lithographische Ornamente; sie umrahmen die vom Dichter handgeschriebenen Gedichte und unterstreichen deren feierlich-religiösen Charakter. Die Verwendung der zugleich magisch-rituellen und abstrakt-ornamentalen Formensprache dieser Illuminationen für die Gestaltung eines Portraits seiner Muse und Geliebten verleiht diesem neben der Anspielung auf P?anzliches doch auch wieder eine feierlich-rituelle Distanzierung und Überhöhung ins Ikonenhafte. Besonders deutlich wird dies auf dem Ölbild Françoise au fauteuil - Françoise im Lehnstuhl vom 25. März 1949 (Z XV, 141).

|

| Françoise au fauteuil - Françoise im Lehnstuhl, 23. 3. 1949, Öl auf Leinwand, 116 x 89 cm; Z XV, 141 |

Versucht man, diese Verwandlung einfühlsarn zu interpretieren, so mag man am großen, sehr großen Altersunterschied anknüpfen, der Künstler und Muse trennt. Zu bedenken ist ferner die Eigenständigkeit von Françoise, die durchaus nicht nur die für den geliebten Mann verfügbare Frau sein wollte, sondern in ihrer Arbeit, ihrem Leben nach »Selbstverwirklichung« strebte und sich z.B. keineswegs scheute, den berühmten Künstler ihrerseits zu portraitieren. Picassos Verhältnis zu Frauen aber war von jeher durch unbedingten Besitzanspruch und apotropäische (d.h. Gefahr für ihn bannende) Abwehr ihrer Eigeninitiative und Selbstbestimmung geprägt. Man könnte als übertreibenden Vergleich den Ritter Blaubart anführen, der Ungehorsam und Neugier, also eigenständige Wahrheitssuche seiner Ehefrauen jeweils mit deren Auslöschung bestraft, bis schließlich der siebten Frau die Flucht gelingt. Dieses alte französische Märchen charakterisiert das patriarchalische Denken sehr treffend als eine Lebensform, die, oft im Namen höherer Werte wie Kunst und Wissenschaft, am Individuum als Du vorbeizielt oder es wie eine Waffe durchdringt und im Ernstfall vernichtet.

|

| Zustand n |

Den vorletzten Zustand der Lithographie (k, l) hat Picasso später noch einmal hervorgeholt‚ ihn mit Gouache übermalt und mit Datum vorn 15. 1. 1953 seinem Drucker Fernand Mourlot gewidmet (n). Dabei öffnete er das stilisierte Oval mit einer freien Stirnpartie zu einem natürlich asymmetrischen Gesicht, er modellierte und schattierte Nase, Wangen und Augen und gab ihnen lebendigeren, wärmeren Ausdruck, so daß ein durchaus lebensnahes Portrait von Françoise entstand. Für den Au?agendruck aber ist die sphinxhafte Variante (m) zugrunde gelegt worden. Wir finden hier den Grundzug von Picassos Portraitkunst bestätigt: daß er nämlich ein Gesicht nicht so malt, wie es ist oder sein könnte, sondern so, wie er es sehen will und wie es seiner Befindlichkeit entspricht. Das Portrait wird wie ein Stilleben mit intimsten Gedanken, Gleichnissen, Symbolen und Vorahnungen befrachtet und gewinnt auf diese Weise eine wenn auch nicht wahrnehmbar physische, so doch eine wesensmäßig-psychologische Ähnlichkeit, - in diesem Fall das abstrakt-mythologische, quasi magische Format einer Sphinx. Darüber hinaus verweist die Gouache-Variante auf die prinzipielle Unvollendbarkeit des Portraits. Ein jedes ist nur Entwurf und Annäherung und muß grundsätzlich offen und unabgeschlossen bleiben. Die Denkformel des work in progress, des non-finito, wie sie etwa Balzac in seiner Erzählung Le chef-d'Œuvre inconnu - Das unbekannte Meisterwerk als tragische Unerreichbarkeit vollkommener Form präsentiert, bedeutete für Picasso eine existentielle Herausforderung, der er im Spiel von Realität und Mythos immer neue Antworten abzutrotzen wußte.

|

| Le peintre et son modéle - Der Maler und sein Modell, Farblithographie, 30. 3. 1954; 57,3 x 76,6 cm; M 262 |

Quelle: Sebastian Goeppert und Herma C. Goeppert: Das Antlitz der Muse - Francoise Gilot im Portrait. In: Pablo Picasso. Das Antlitz der Muse. Ein Bild und seine Vor-Bilder. Insel Verlag, 2001 (Insel-Bücherei Nr. 1217). ISBN 3-458-19217-4.

Vielleicht wollen Sie noch mehr von mir lesen? Bitte schön:

Beethoven: Die Streichquartette (Gewandhaus-Quartett, 1996-2003). Ein 10 CD Set. | Marc Chagall: Krieg und Revolution in Rußland.

Violine und Klavier: Yehudi und Hephzibah Menuhin spielen Tschaikowski, Sarasate, Granados, Prokofjew, Szymanowski, Enescu. | Ist Kunst widerständig? - Eher nicht, meint Jan von Brevern.

Ferdinand Ries: Klavierquintett und Sextette. | Obsoleszenz: ein Wesensmerkmal des modernen Kapitalismus und seiner technologischen Dynamik. (Roman Köster).

CDs bestellen bei JPC

CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Pictures) 16 MB

embedupload --- MEGA --- Depositfile

Unpack x352.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the FLAC+CUE+LOG files [71:20] 5 parts 383 MB