»Ein musikalisches Gipfeltreffen« war der Werbe-Slogan der Schallplattenfirma als diese Einspielung von Des Knaben Wunderhorn 1968 erstmals erschien. Beabsichtigt mit der Beschreibung war zweifellos der Hinweis auf die eindrucksvolle Kombination von Talent, welche schon dem Musikkritiker der Tageszeitung Guardian, Edward Greenfield, aufgefallen war als das Werk im gleichen Jahr in der Royal Festival Hall, London, aufgeführt wurde. Dort unterstützte »die beiden größten Liedersänger der Welt« das »beste Orchester Großbritanniens unter der Stabführung eines Dirigenten, der das beste Orchester Amerikas ausgebildet hat«. Man erwartete Superlative. und die stellten sich dementsprechend ein. Das Konzert am 7. März 1968 (und die Wiederholung drei Abende später) blieben vielen als einer der Höhepunkte der Saison in Erinnerung.

»Ein musikalisches Gipfeltreffen« war der Werbe-Slogan der Schallplattenfirma als diese Einspielung von Des Knaben Wunderhorn 1968 erstmals erschien. Beabsichtigt mit der Beschreibung war zweifellos der Hinweis auf die eindrucksvolle Kombination von Talent, welche schon dem Musikkritiker der Tageszeitung Guardian, Edward Greenfield, aufgefallen war als das Werk im gleichen Jahr in der Royal Festival Hall, London, aufgeführt wurde. Dort unterstützte »die beiden größten Liedersänger der Welt« das »beste Orchester Großbritanniens unter der Stabführung eines Dirigenten, der das beste Orchester Amerikas ausgebildet hat«. Man erwartete Superlative. und die stellten sich dementsprechend ein. Das Konzert am 7. März 1968 (und die Wiederholung drei Abende später) blieben vielen als einer der Höhepunkte der Saison in Erinnerung. Als Ganzes war das Werk dem Großteil des Publikums noch relativ neu. Aufgeführt wurde es selten, und obwohl dies nicht die erste Einspielung war, gab es nur eine andere mit der damals noch nicht berühmten Janet Baker, Geraint Evans und dem London Philharmonic Orchestra unter Wyn Morris, welche lediglich in einem begrenzten Umfang verkauft wurde. Man kannte einige der Lieder, vor allem die schon 1930 entstandene reizvolle Aufnahme Elisabeth Schumanns von Wer hat dies Liedlein erdacht?, es ist jedoch durchaus möglich, daß den meisten Menschen, die solche Schallplatten kauften oder das eine oder andere Lied im Konzertsaal hörten, nicht bewußt war, daß dies aus einem unabhängigen Sammelwerk stammte. Die frühesten Lieder entstanden 1892, das letzte 1901, jedoch 60 Jahre oder länger blieb Des Knaben Wunderhorn hauptsächlich ein verschlossenes Buch. Seine Bedeutung als Keimzelle von Mahlers Symphonien wurde nur allmählich erkannt, und sogar dann dauerte es noch eine Weile bis man diese eigenartige Mischung von Fröhlichkeit und Angst, von kultiverter Verfeinerung und Schlichtheit geistig verarbeitet hatte.

Arnim, Achim von und Clemens Brentano: Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Heidelberg: Mohr und Zimmer 1806 -1808, Erstdruck

Arnim, Achim von und Clemens Brentano: Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. Heidelberg: Mohr und Zimmer 1806 -1808, ErstdruckDie Texte sind einer Anthologie von Volksdichtung entnommen, die Achim von Arnim und Clemens Brentano zusammenstellten und 1808 veröffentlichten. Goethe, dem der Band überreicht wurde, meinte, er solle samt dem Kochbuch einen Platz in jedem deutschen Haus haben, eher noch auf dem Klavier, damit man die Texte nach alten Weisen singen konnte oder zu neu komponierten Melodien. Sogar zu jener Zeit sah man in den Gedichten die zweifache Identität von Volksdichtung und Kunstwerk. Obwohl sie nominell für Kinder bestimmt waren, wurde ihr Reiz wahrscheinlich am meisten von gebildeten Erwachsenen geschätzt. Mahlers Bearbeitung verstärkte diesen Reiz durch den Zusatz einer kunstvollen Harmonik, einer Orchesterbegleitung und dem Geschick ausgebildeter Sänger: eine ganz andere Sache als der Gesang von Bauern oder Hausmusikern.

Und eben dies führt zu Streitfragen im Hinblick auf die Interpretation, darunter auch die in der vorliegenden Einspielung. Die doppeldeutige Natur des Werks hat ihre Entsprechung in den divergenten Auffassungen der Kritiker, was den Stil betrifft: schlicht oder kultiviert. Im großen und ganzen fand man, der gute Geschmack verlange Schlichtheit und die Erhaltung des Volkselements. Die hier gehörte Aufführung mit ihren verfeinerten Orchesterfarben und der subtilen Ausdruckskraft von zwei gefeierten Sängern ist eindeutig »Hohe Kunst«. Kritiker erkennen im allgemeinen ein gute Aufführung, wenn sie eine hören, und dem Londoner Konzert sowie der etwas späteren Einspielung konnten sie die hervorragende Qualität nicht absprechen. Eine Reihe von ihnen schrieben jedoch in einer Art als ob sie dies gern tun würden.

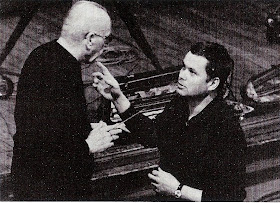

George Szell & Dietrich Fischer-Dieskau, März 1968, Kingsway Hall, London

George Szell & Dietrich Fischer-Dieskau, März 1968, Kingsway Hall, LondonWeder zum ersten noch zum letzten Mal in der Musikkritik zog das Wort »schlicht« wie durch ein Magnet das Wort »ehrlich« an: der »Schlichtheit« einiger früherer Aufführungen wurde deshalb »Ehrlichkeit« zugestanden, dagegen bezeichnete man, mehr durch Andeutungen als wörtlich, die ausgefeilte, ausdrucksvolle Aufführung als »kultiviert«, ein Wort, das mit einem ähnlichen Magnetismus den Verdacht auf einen allzuscharfen Intellekt erweckte, dem man vernünftigerweise nicht zu sehr trauen sollte. Dies bezog sich erstens auf die Sänger. Beide Künstler waren dafür bekannt, daß sie sich mit ihrer Musik gewissenhaft befaßten. Während sie studierten machten sie Entdeckungen, und was sie entdeckten brachten sie zum Ausdruck. Da alles Neue umstritten ist, teilten sich die Meinungen über ihren Wert: Wer sie gut fand, war begeistert von dem Reichtum dieses neuen Musikverständnisses, wer nicht einverstanden war, benutzte häufig Wörter wie »wohlüberlegt«, »manieriert« und das verschieden auslegbare »kultiviert«. Von dort lag dann die Meinung nicht fern, daß Spontaneität gefehlt habe und damit ein echtes Gefühl. Darauf kann man antworten, daß ein Künstler eher »wahre Gefühle« für etwas haben kann, das er sich von Grund auf erarbeitete, als für etwas, das er »aufschnappte« und daß Spontaneität beim Singen ohnehin eine zweifelhafte Eigenschaft ist.

In diesem Fall muß man jedoch über die Sänger hinaus auf den Komponisten blicken. Mahlers Partitur ist kein schlichtes Dokument. Überall stehen Ausrufezeichen. Wo andere Komponisten (z.B. Wolf) gewöhnlich der Singstimme keine spezifischen Anweisungen geben, schreibt Mahler (beispielsweise) »immer kläglicher« in Verlor'ne Müh und »unherrlich bewegt« in Das Irdische Leben. Im Lied des Verfolgten im Turm soll der Gefangene »leidenschaftlich, eigenwillig« singen, während das Mädchen »verzagt, schmeichlerisch« klingt. Im Lob des hohen Verstandes, verlangt Mahler einen »kecken« Ausdruck. Die Lieder sollten vokal dargestellt werden, und da man in einem Symphoniekonzert die Illusion vom Dorfburschen und seinem Mädchen kaum aufrechterhalten kann, wird die Darstellung selbst zu einem kultivierten Prozeß, in dem die Künstler und das Publikum die »Schlichtheit« als einen leichten Deckmantel annehmen, den ein komplexer Mensch trägt.

Elisabeth Schwarzkopf, 1968

Elisabeth Schwarzkopf, 1968Man braucht Künstler vom Rang Schwarzkopfs und Fischer-Dieskaus, um dies zu erfassen und in der Aufführung zu realisieren. Dazu gehört, wenn auch in anderer Weise, die Schönheit des Klanges und der Geisteshaltung. Im Januar 1969 beschrieb William Mann in seiner Kritik der Schallplatte in der Zeitschrift Gramophone das Duett Wo die schönen Trompeten blasen als »die bewegendste Interpretation eines Mahler-Liedes, die ich jemals gehört habe«. Nach dem Londoner Konzert faßte Stanley Sadie in The Times die ganze Aufführung zusammen: »Der Esel, welcher in Lob des hohen Verstandes Musik auf eine unverschämte Art kritisiert, ist sicherlich kein ärgerer Dummkopf oder Philister als jemand, der ein saures Wort über den gestrigen Abend zu sagen weiß«. Und alle stimmten überein, daß das London Symphony Orchestra unter George Szell herrlich gespielt hatte: »die Streicherfigurationen, das Grollen der gedämpften Blechbläser, die Rhythmik des Schlagzeugs - allen wurde genau das richtige Gewicht zugemessen«. »Brillanz, Charakter und Virtuosität im höchsten Grad« war Michael Kennedys Formulierung in seinem Kapitel über Mahler in Song on Record (Cambridge, 1986). Das Wunder des Wunderhorns bezaubert uns.

Quelle: John Steane, im Booklet (Übersetzung: Helga Ratcliff)

Revelge

Des Morgens zwischen drei'n und vieren,

da müssen wir Soldaten marschieren

das Gäßlein auf und ab.

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,

mein Schätzel sieht herab!

Ach, Bruder, jetzt bin ich geschossen,

die Kugel hat mich schwer getroffen,

trag' mich in mein Quartier!

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,

es ist nicht weit von hier.

Ach, Bruder, ich kann dich nicht tragen,

die Feinde haben uns geschlagen!

Helf dir der liebe Gott!

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,

ich muß marschieren bis in Tod!

Ach, Brüder, ihr geht ja mir vorüber,

als wär's mit mir vorbei!

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,

ihr tretet mir zu nah!

Ich muß wohl meine Trommel rühren.

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li,

sonst werd' ich mich verlieren,

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-la.

Die Brüder dicht gesät, sie liegen wie gemäht.

Er schlägt die Trommel auf und nieder,

er wecket seine stillen Brüder.

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li, tral-la-ley

Sie schlagen ihren Feind.

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera-la-la,

ein Schrecken schlägt den Feind!

Er schlägt die Trommel auf und nieder,

da sind sie vor dem Nachtquartier schon wieder.

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li, tral-la-ley!

Ins Gäßlein hell hinaus,

sie zieh'n vor Schätzleins Haus.

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera.

Des Morgens stehen da die Gebeine

in Reih' und Glied, sie steh'n wie Leichensteine,

die Trommel steht voran,

daß sie ihn sehen kann.

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera.

Track 1 Revelge

Arnold Böcklin: Der heilige Antonius predigt den Fischen, 1892, Öl, 150 x 103 cm, Zürich, Kunsthaus Zürich

Arnold Böcklin: Der heilige Antonius predigt den Fischen, 1892, Öl, 150 x 103 cm, Zürich, Kunsthaus Zürich

Des Antonius von Padua Fischpredigt

Antonius zur Predigt

die Kirche find't ledig.

Er geht zu den Flüssen

und predigt den Fischen.

Sie schlag'n mit den Schwänzen,

im Sonnenschein glänzen.

Die Karpfen mit Rogen

seind all' hierher zogen.

Hab'n die Mäuler aufrissen,

sich Zuhörn's beflissen.

Kein Predigt niemalen

den Fischen so g'fallen.

Spitzgoschete Hechte,

die immerzu fechten,

sind eilends herschwommen,

zu hören den Frommen.

Auch jene Phantasten,

die immerzu fasten:

die Stockfisch' ich meine,

zur Predigt erscheinen!

Kein Predigt niemalen

den Stockfisch' so g'fallen.

Gut Aale und Hausen,

die Vornehme schmausen,

die selbst sich bequemen,

die Predigt vernehmen.

Auch Krebse, Schildkroten,

sonst langsame Boten,

steigen eilig vom Grund,

zu hören diesen Mund.

Kein Predigt niemalen

den Krebsen so g'fallen.

Fisch' große, Fisch' kleine,

vornehm' und gemeine

erheben die Köpfe

wie verständ'ge Geschöpfe.

Auf Gottes Begehren

die Predigt anhören.

Die Predigt geendet

ein jeder sich wendet.

Die Hechte bleiben Diebe,

die Aale viel lieben:

die Predigt hat g'fallen,

sie bleiben wie Allen;

die Krebs' geh'n zurücke,

die Stockfisch' bleiben dicke,

die Karpfen viel fressen,

die Predigt vergessen!

Die Predigt hat g'fallen,

sie bleiben wie Allen.

Track 9 Des Antonius von Padua Fischpredigt

TRACKLIST Gustav Mahler (1860-1911) Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" 01. I: Revelge (b) 7.12 02. II: Das irdische Leben (a) 2.45 03. III: Verlor'ne Müh (a)&(b) 2.30 04. IV: Rheinlegendchen (a) 3.08 05. V: Der Tamboursg'sell (b) 5.52 06. VI: Der Schildwache Nachtlied (a)&(b) 6.21 07. VII: Wer hat dies Liedlein erdacht? (b) 2.01 08. VIII: Lob des hohen Verstandes (a) 2.49 09. IX: Des Antonius von Padua Fischpredigt (b) 4.01 10. X: Lied des Verfolgten im Turm (a)&(b) 3.44 11. XI: Trost im Unglück (a)&(b) 2.13 12. XII: Wo die schönen Trompeten blasen (a)&(b) 7.32 50.14 Elisabeth Schwarzkopf soprano/Sopran (a) Dietrich Fischer-Dieskau baritone/Bariton/baryton (b) London Symphony Orchestra conducted by/Dirigent/direction George Szell Recorded/Aufgenommen/Enregistré: 8, 9.III.1968, Kingsway Hall, London Producer/Produzent/Directeur artistique: Walter Legge Balance Engineer/Tonmeister/Ingénieur du son: Christopher Parker Digitally remastered at Abbey Road Studios by Allan Ramsey ADD (P) 1968 © 2000

Zins und Zinseszins

Zins und Zinseszins Giottos Freskenzyklus in der Arenakapelle in Padua

Es ist ein Bild, das man nicht so leicht vergißt, dieser Judaskuß in der Arenakapelle in Padua. In der Mitte stehen Christus und Judas, die Protagonisten. Von Christus sieht man nur das Gesicht im Profil und ein wenig von seinem blauen Mantel. Judas hält ihn mit beiden Armen umfangen. Er umarmt ihn so, daß sein gelber Mantel auch die Gestalt Christi umhüllt. Judas' Gesicht, ebenfalls im Profil, nähert sich Christus, gleich wird er seine Lippen auf die seines Herrn pressen, ihm den verräterischen Kuß geben, an dem ihn der Hohepriester identifizieren kann, um sogleich den Soldaten den Befehl zu geben, ihn endlich zu ergreifen. Sie stehen schon hinter der Gruppe und zu beiden Seiten, um diesen einen, einzigen Menschen gefangenzunehmen. Bis an die Zähne bewaffnet, recken sie ihre Lanzen in die Höhe. Fackeln beleuchten die Szene. Ein Soldat bläst in ein Horn.

Zwischen den Soldaten befinden sich auch die Diener und Knechte des Hohepriesters, der selbst rechts vorne steht, gekleidet in einen prächtigen violetten Mantel mit Goldborten. Er deutet auf den identifizierten Christus. Links hinter diesem, aber bereits ein wenig abgedrängt, versuchen die Jünger zu ihm zu gelangen. Petrus hat sein Messer gezückt und Malchus, dem Diener des Hohepriesters, gerade ein Ohr abgeschnitten. Das Ohr fällt schon, aber das scheint den direkt hinter Christus stehenden Malchus nicht zu kümmern. Er dreht sich nicht einmal zu Petrus um, sondern faßt mit einer Hand unter den Mantel von Judas, wahrscheinlich um den Arm des Gefangenen zu packen. Die Soldaten bilden einen so dichten Kreis um Christus und Judas, daß für Christus kein Entkommen mehr ist.

Neben Malchus und von ihm fast völlig verdeckt schwingt noch einer einen Knüppel, so als wolle er ihn prophylaktisch gleich auf den Kopf Christi sausen lassen. Eine Rückenfigur vor dieser Gruppe hält mit der linken Hand den Mantel eines weiteren Jüngers fest, von dem allerdings nur ein Stück vom Heiligenschein zu erkennen ist, der also nicht identifiziert werden kann.

Neben Malchus und von ihm fast völlig verdeckt schwingt noch einer einen Knüppel, so als wolle er ihn prophylaktisch gleich auf den Kopf Christi sausen lassen. Eine Rückenfigur vor dieser Gruppe hält mit der linken Hand den Mantel eines weiteren Jüngers fest, von dem allerdings nur ein Stück vom Heiligenschein zu erkennen ist, der also nicht identifiziert werden kann. Das Bild besitzt mehrere Bedeutungsebenen. Zunächst ist es eine Begebenheit im Leben Jesu, das an der Wand der Arenakapelle in einem Zyklus erzählt wird. Nach Fußwaschung, Abendmahl und der Ankündigung, daß einer der Jünger ihn verraten wird, geht Jesus mit ihnen allen, jedoch ohne Judas, in den Garten Gethsemane, um zu beten. Statt zu wachen, während er betet, schlafen die Jünger immer wieder ein. Als sie den Garten wieder verlassen, kommt Judas auf sie zu und küßt Christus.

Die Passionsgeschichte wurde vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung im Mittelalter häufig als Zyklus dargestellt und sollte als fortlaufende Bilderzählung gelesen werden - so wie man heute einen Comic liest. In der Arenakapelle aber besteht der Zyklus aus lauter gerahmten Bildern, die in sich abgeschlossen wirken. Der Fluß der biblischen Geschichte wird durch die gemalten Rahmen, durch die Fenster, aber auch durch Auswahl und Reihenfolge der Bilder unterbrochen und gebremst. Der Verrat des Judas steht isoliert zwischen zwei Fenstern an der Stirnwand, ihm folgen das Abendmahl und dann die Fußwaschung. Gethsemane wurde ausgelassen, der Judaskuß ist das zentrale Bild des Registers.

Der Judaskuß erzählt aber nicht nur einen Teil der Passionsgeschichte. In weiterreichender Bedeutung demonstriert er die Allgewalt der Staatsmacht im allgemeinen, wie es sie schon immer gegeben hat und auch weiterhin geben wird. Der Staatsfeind - Christus - darf nicht entkommen. Deshalb wird ein einzelner, waffenloser Pazifist mit einem so gewaltigen Aufgebot an Soldaten gefangengenommen.

Der Judaskuß erzählt aber nicht nur einen Teil der Passionsgeschichte. In weiterreichender Bedeutung demonstriert er die Allgewalt der Staatsmacht im allgemeinen, wie es sie schon immer gegeben hat und auch weiterhin geben wird. Der Staatsfeind - Christus - darf nicht entkommen. Deshalb wird ein einzelner, waffenloser Pazifist mit einem so gewaltigen Aufgebot an Soldaten gefangengenommen. Ein dritter Aspekt, den Judaskuß an so prominenter Stelle darzustellen, ja ihn überhaupt darzustellen, hängt mit dem Auftraggeber für die Arenakapelle zusammen. Der Freskenzyklus wurde wahrscheinlich 1305 vollendet. Auftraggeber war ein Paduaner Kaufmann, Enrico Scrovegni, angeblich der reichste Mann am Ort. Ausführender war Giotto, der bedeutendste italienische Maler des 14.Jahrhunderts. Manchem gilt Giotto auch als Baumeister der Arenakapelle, doch fehlen bislang die entscheidenden Beweise.

Giotto ist der erste nachantike Maler, über den schon zu Lebzeiten Anekdoten kursierten, der bereits von Zeitgenossen als großer Künstler bezeichnet wird und der nachgewiesenermaßen so reich war, daß er sich mehrere Stadthäuser sowie Landbesitz leisten konnte und außerdem Webstühle vermietete, eine lukrative Einnahmequelle. Um so erstaunlicher ist, wie wenig wir wirklich über ihn wissen.

Geboren wurde er wohl um 1267, auch wenn die Daten 1266 und 1276 immer wieder glaubhaft gemacht werden. Doch fehlen jedwede Dokumente. Sein Vater war vielleicht Schmied oder Bauer in Colle di Vespignano, einem kleinen Ort im Mugello, nordöstlich von Florenz. Längst gibt es dort ein «Geburtshaus Giottos», und es gibt auch eine Brücke, an der angeblich eine folgenreiche Begegnung stattgefunden haben soll. Zunächst kolportiert von dem Florentiner Bildhauer und Architekten Lorenzo Ghiberti in seinem Werk über Kunst und Künstler, den Comentarii (um 1450), die ihrerseits in großen Teilen von Giorgio Vasari in seine Viten (1567) übernommen und dort ausgeschmückt wurden, hütete der kleine Giotto die Schafe seines Vaters, als der berühmte Florentiner Maler Cimabue des Weges kam. Er «fand Giotto, der, während seine Schafe weideten, auf einer ebnen Steinplatte mit einem etwas zugespitzten Steine ein Schaf nach dem Leben zeichnete, was ihn Niemand gelehrt, sondern er nur von der Natur gelernt hatte. Cimabue blieb stehen, verwunderte sich sehr und fragte ihn, ob er mit ihm kommen und bei ihm bleiben wolle ...»

Geboren wurde er wohl um 1267, auch wenn die Daten 1266 und 1276 immer wieder glaubhaft gemacht werden. Doch fehlen jedwede Dokumente. Sein Vater war vielleicht Schmied oder Bauer in Colle di Vespignano, einem kleinen Ort im Mugello, nordöstlich von Florenz. Längst gibt es dort ein «Geburtshaus Giottos», und es gibt auch eine Brücke, an der angeblich eine folgenreiche Begegnung stattgefunden haben soll. Zunächst kolportiert von dem Florentiner Bildhauer und Architekten Lorenzo Ghiberti in seinem Werk über Kunst und Künstler, den Comentarii (um 1450), die ihrerseits in großen Teilen von Giorgio Vasari in seine Viten (1567) übernommen und dort ausgeschmückt wurden, hütete der kleine Giotto die Schafe seines Vaters, als der berühmte Florentiner Maler Cimabue des Weges kam. Er «fand Giotto, der, während seine Schafe weideten, auf einer ebnen Steinplatte mit einem etwas zugespitzten Steine ein Schaf nach dem Leben zeichnete, was ihn Niemand gelehrt, sondern er nur von der Natur gelernt hatte. Cimabue blieb stehen, verwunderte sich sehr und fragte ihn, ob er mit ihm kommen und bei ihm bleiben wolle ...» Der brave Junge, der, so weiter bei Vasari, «von klein auf ... in allem, was er that, viel Lebhaftigkeit und einen ungewöhnlich treffenden Verstand [zeigte], weshalb er nicht nur seinem Vater, sondern Allen, die ihn kannten ... sehr lieb war», erklärte, er käme gern mit, wenn sein Vater damit einverstanden wäre. Cimabue und der Vater Giottos, «Il Bondone», einigten sich schnell, der Knabe durfte mit dem Maler nach Florenz ziehen und lernte dort nicht nur in kürzester Zeit «die Manier seines Meisters», sondern konnte vor allem die Natur so gut nachahmen, «daß er die plumpe griechische Methode [nämlich die Manier seines Meisters] ganz verbannte und die neue und richtige Weise der Malerei hervorrief, indem er die Bahn brach, lebende Personen gut nach der Natur zu zeichnen, was mehr als zweihundert Jahre nicht geschehen war, oder ... keinem so schnell und glücklich gelang wie Giotto ...»

Kein Geringerer unter den Zeitgenossen als Dante hat diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis im Fegefeuer, dem zweiten Teil seiner Göttlichen Komödie, ein bleibendes Denkmal gesetzt in den Versen:

Kein Geringerer unter den Zeitgenossen als Dante hat diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis im Fegefeuer, dem zweiten Teil seiner Göttlichen Komödie, ein bleibendes Denkmal gesetzt in den Versen: «Einst wähnte Cimabue, er behaupte

In Malerei das Feld, und Ost und West

Ruft heute Giotto, der den Kranz ihm raubte.»

(Purgatorio XI, 94 - 96)

Die Geschichte mit dem Schaf, an dem sich das Talent des Knaben erwies, hat sich hartnäckig gehalten. Inzwischen ist das Schaf zu einer Metapher für den Maler selbst geworden und findet sich in der kunsthistorischen Literatur wie in dem 1985 erschienenen Buch von Luciano Bellosi mit dem Titel Das Schaf des Giotto («La pecora di Giotto»).

Giotto blieb nicht in Florenz. Er ist viel gereist, muß die römische Malerei kennengelernt haben. Vermutlich war er 1293 erstmals in Rom, sah die Werke des Pietro Cavallini, traf vielleicht sogar mit ihm selbst zusammen. Schon in der Chronik, die Riccobaldus von Ferrara 1312 verfaßte, also in einer Zeit, als Giotto noch lebte, ist zu lesen, daß der Maler in den Franziskanerkirchen von Assisi, Rimini und Padua «glänzende Zeugnisse seiner Kunst hinterlassen» habe. Vasari behauptete dann gut zweihundert Jahre später, die Franziskuslegende in der Oberkirche von Assisi sei Giottos Werk. Seit dem 19.Jahrhundert streiten die Kunsthistoriker bis heute (!) über Giottos Anteil an diesem Zyklus.

Von den jüngsten Erkenntnissen scheint die Version am wahrscheinlichsten, daß Giotto gemeinsam mit Pietro Cavallini und Cimabue diese Fresken im Langhaus gemalt hat. Doch ist es müßig, den andauernden Streit der Wissenschaftler zu referieren oder gar nachvollziehen zu wollen. Denn die Argumente sind selten rein sachlich, sondern meist patriotisch gefärbt, je nachdem, ob es sich um prorömische oder proflorentinische Kunsthistoriker handelt. Auch wenn es inzwischen Stimmen gibt - so die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. Januar 2001 -, die in Giotto nur noch ein Synonym für den Aufbruch jener Jahre sehen wollen, der von mehreren Malern geleistet wurde, wollen wir doch nach wie vor davon ausgehen, daß er der federführende Meister der Paduaner Fresken war, die er mit einem großen Kreis von Gehilfen, seiner Werkstatt, gemalt hat.

Von den jüngsten Erkenntnissen scheint die Version am wahrscheinlichsten, daß Giotto gemeinsam mit Pietro Cavallini und Cimabue diese Fresken im Langhaus gemalt hat. Doch ist es müßig, den andauernden Streit der Wissenschaftler zu referieren oder gar nachvollziehen zu wollen. Denn die Argumente sind selten rein sachlich, sondern meist patriotisch gefärbt, je nachdem, ob es sich um prorömische oder proflorentinische Kunsthistoriker handelt. Auch wenn es inzwischen Stimmen gibt - so die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. Januar 2001 -, die in Giotto nur noch ein Synonym für den Aufbruch jener Jahre sehen wollen, der von mehreren Malern geleistet wurde, wollen wir doch nach wie vor davon ausgehen, daß er der federführende Meister der Paduaner Fresken war, die er mit einem großen Kreis von Gehilfen, seiner Werkstatt, gemalt hat. Dokumentarisch ist von dem Maler Giotto überliefert, daß er verheiratet war und acht Kinder hatte. Bereits 1301 konnte er sich ein Haus leisten und die Webstühle vermieten. Giotto war am Papsthof in Avignon, malte für Kardinal Stefaneschi in Rom und wurde 1328 vom König von Neapel zum Hofmaler ernannt. Dieses Amt behielt er, bis ihn die Florentiner 1334 als Dombaumeister zurückberiefen. Ein Entwurf des Campanile (Glockenturm) von seiner Hand hat sich im Museum der Sieneser Dombauhütte erhalten. Doch die Arbeiten waren nicht weit über die Fundamentierung hinausgekommen, als Giotto am 8.Januar 1337 starb. Wie es sich für einen Dombaumeister geziemt, wurde er im Dom bestattet. Vor etwa dreißig Jahren hat man dort Gebeine gefunden, die man mit ihm in Zusammenhang bringt. Inzwischen wurden seine Gesichtszüge rekonstruiert. Und natürlich bestätigte sich, was schon Giovanni Boccaccio im Decamerone (1353) geschrieben hatte: Giotto war klein und häßlich. Doch Boccaccios fünfte Geschichte des sechsten Tages ist auch ein weiteres Beispiel dafür, wie groß Giottos Ruhm schon kurz nach seinem Tod war, bezeichnete Boccaccio ihn doch als «den ersten Maler der Welt».

Dieser zu Lebzeiten schon legendäre Ruf war wohl auch der Grund, weshalb der Paduaner Enrico Scrovegni ausgerechnet Giotto beauftragte, die Arenakapelle auszumalen. Im heiligen Jahr 1300 kaufte Scrovegni das Land, auf dem sich früher die römische Arena befunden hatte, um dort einen neuen Familienpalast mit einer privaten Kapelle zu errichten. Scrovegni war nicht allein zu Reichtum gekommen, der Vater Reginaldo war ein berüchtigter Wucherer gewesen, dessen Geld Enrico wahrscheinlich auf nicht ganz ehrenhafte Weise noch weiter vermehrt hatte.

Dieser zu Lebzeiten schon legendäre Ruf war wohl auch der Grund, weshalb der Paduaner Enrico Scrovegni ausgerechnet Giotto beauftragte, die Arenakapelle auszumalen. Im heiligen Jahr 1300 kaufte Scrovegni das Land, auf dem sich früher die römische Arena befunden hatte, um dort einen neuen Familienpalast mit einer privaten Kapelle zu errichten. Scrovegni war nicht allein zu Reichtum gekommen, der Vater Reginaldo war ein berüchtigter Wucherer gewesen, dessen Geld Enrico wahrscheinlich auf nicht ganz ehrenhafte Weise noch weiter vermehrt hatte. Wucher war damals eine der schlimmsten Sünden, und man geht davon aus, daß Enrico mit dem Bau der Kapelle den Wucher des Vaters sühnen wollte. Andererseits prahlte er jedoch wieder mit dem Bau durch die Freskenausstattung, für die er den berühmtesten (und teuersten) Maler Italiens verpflichtete. Außerdem scheint die Kirche größer geraten zu sein, als bei der Genehmigung vorgesehen war, und einen Glockenturm besessen zu haben. Bereits am 9. Januar 1305 beschwerten sich die Mönche des nahegelegenen Eremitani-Klosters über die Größe der Kirche, den Glockenturm und «viele andere Dinge ..., die mehr aus Prunksucht, eitlem Stolz und Reichtum errichtet wurden als zum Lobpreis, zum Ruhm und zur Ehre Gottes».

Der einschiffige, tonnengewölbte Bau wurde 1303 geweiht, spätestens 1305 müssen die Fresken fertig gewesen sein. Das heißt, Giotto hatte höchstens zwei Jahre Zeit für die Ausmalung der gesamten Kapelle gehabt. Schon dieser Zeitrahmen spricht dafür, daß mit ihm zahlreiche Gehilfen am Werk gewesen sind.

Die Tonne ist mit einem intensiven Blau gestrichen, auf dem goldene Sterne prunken. Medaillons mit Christus, der Muttergottes und den Propheten unterbrechen das Blau ebenso wie die gemalte Architektur in der Deckenmitte, die wie ein Gurt die Tonne teilt. Die oberste Reihe der jeweils sechs Bilder des Zyklus greift in die Wölbung ein, die beiden Register darunter sind ebenso hoch wie die Fenster auf der Südwand, weshalb dort bei den unteren beiden Registern nur fünf statt sechs Bildern Platz gefunden haben. Die einzelnen Bilder sind von Rahmen getrennt, die Intarsien nachbilden. In einer ebenfalls gemalten marmornen Sockelzone unterhalb der Fenster sind die Allegorien der Tugenden und Laster zu sehen.

Die Tonne ist mit einem intensiven Blau gestrichen, auf dem goldene Sterne prunken. Medaillons mit Christus, der Muttergottes und den Propheten unterbrechen das Blau ebenso wie die gemalte Architektur in der Deckenmitte, die wie ein Gurt die Tonne teilt. Die oberste Reihe der jeweils sechs Bilder des Zyklus greift in die Wölbung ein, die beiden Register darunter sind ebenso hoch wie die Fenster auf der Südwand, weshalb dort bei den unteren beiden Registern nur fünf statt sechs Bildern Platz gefunden haben. Die einzelnen Bilder sind von Rahmen getrennt, die Intarsien nachbilden. In einer ebenfalls gemalten marmornen Sockelzone unterhalb der Fenster sind die Allegorien der Tugenden und Laster zu sehen. Die Westwand wird von einem monumentalen Jüngsten Gericht eingenommen, im Osten ist der Altarraum durch einen Triumphbogen vom Kirchenraum getrennt. Auf diesem Bogen beschließt ganz oben Gottvater im Kreis der Engel die Geburt Christi. Direkt darunter überbringt der Erzengel Gabriel Maria die frohe Botschaft der Verkündigung, wobei Engel und Muttergottes in zwei Bildfeldern stehen, die durch den Bogen getrennt sind. Zwei weitere Bildfelder scheinen in keinem Zusammenhang zu stehen.

Unter Maria sieht man die sogenannte Heimsuchung, das Treffen zwischen den Schwangeren Maria und Elisabeth, das häufig auf die Verkündigung folgt. Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, wird durch den in ihrem Leib hüpfenden Sohn auf die gebenedeite Frucht Mariens aufmerksam gemacht. Unter dem Engel der Verkündigung ist jedoch ein ganz anderes Bild zu sehen: der bereits erwähnte Verrat des Judas, bei dem dieser vom Hohepriester die Silberlinge als Lohn erhält.

Unter Maria sieht man die sogenannte Heimsuchung, das Treffen zwischen den Schwangeren Maria und Elisabeth, das häufig auf die Verkündigung folgt. Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, wird durch den in ihrem Leib hüpfenden Sohn auf die gebenedeite Frucht Mariens aufmerksam gemacht. Unter dem Engel der Verkündigung ist jedoch ein ganz anderes Bild zu sehen: der bereits erwähnte Verrat des Judas, bei dem dieser vom Hohepriester die Silberlinge als Lohn erhält. Der Zyklus beginnt mit der Mariengeschichte und endet mit dem Pfingstwunder. (Wertloser) Reichtum und (glückbringende) Fruchtbarkeit stehen sich dabei immer wieder antithetisch gegenüber. So wird zu Beginn des Zyklus das Opfer des wohlhabenden Joachim abgelehnt, weil er offensichtlich unfruchtbar ist. Draußen, bei seinen Hirten, träumt ihm, daß seine Frau ein Kind - Maria - gebären wird. Joachim eilt daraufhin nach Hause und begegnet seiner Frau Anna am Stadttor. Diese Begegnung an der Goldenen Pforte zeigt normalerweise eine Umarmung der beiden. Hier jedoch küssen sich Joachim und Anna ganz innig. Dieser liebevolle Kuß, mit dem die Zeugung Mariens belegt wird, steht ganz im Gegensatz zu dem falschen und niederträchtigen Judaskuß.

Die beiden Kußszenen sind ebenso ein Gegensatzpaar wie Heimsuchung und Zahlung der Silberlinge. Dem freudigen Erkennen des Gottessohns steht der Verrat gegenüber, der durch einen Sack Geld, also wertlosen Reichtum, möglich gemacht wird. Und dann, im Jüngsten Gericht, in der Hölle, hat sich Judas aufgehängt, an diesem Sack, der ihm das Verderben gebracht hat.

Auf gleicher Höhe mit dem in der Hölle erhängten Judas wird im Himmel gezeigt, wie Enrico Scrovegni der Muttergottes seine Kapelle darbringt. Und auch dieses Stifterbild ist bezeichnend für das neue Selbstbewußtsein der Kaufleute: Scrovegni kniet zwar vor der Muttergottes, aber er ist nicht mehr kleiner als sie. Und er, der noch lebt, befindet sich bereits unter denen, die im Himmel Aufnahme gefunden haben.

Auf gleicher Höhe mit dem in der Hölle erhängten Judas wird im Himmel gezeigt, wie Enrico Scrovegni der Muttergottes seine Kapelle darbringt. Und auch dieses Stifterbild ist bezeichnend für das neue Selbstbewußtsein der Kaufleute: Scrovegni kniet zwar vor der Muttergottes, aber er ist nicht mehr kleiner als sie. Und er, der noch lebt, befindet sich bereits unter denen, die im Himmel Aufnahme gefunden haben. Hinter dem knienden Scrovegni leiten Engel einen Zug auferstandener Seliger in den Himmel. Da einige von ihnen individuelle Gesichtszüge tragen, hat man zwei verschiedene Personen mit Giotto identifizieren wollen. Einmal steht er angeblich in einer der letzten Reihen zusammen mit Dante und dem Bildhauer Giovanni Pisano, das andere Mal drei Reihen weiter vorne. Doch Dokumenten zufolge soll er sich selbst in Florenz, nicht aber in Padua dargestellt haben, und für sein Aussehen gibt es trotz des aufgefundenen Schädels immer noch keine Anhaltspunkte.

Wer das Bildprogramm für die Kapelle entworfen hat, weiß man nicht. Es ist aber zu vermuten, daß Scrovegni ein Wort mitgeredet hat, wenn nicht die ganze Disposition von ihm stammt. Giotto aber hat es verstanden, dieses Programm so umzusetzen, daß Judas, eine Figur, an der dem Stifter aus erklärlichen Gründen sehr gelegen sein mußte, nicht nur an prominenter Stelle, sondern mehrfach als abschreckendes Beispiel für Habgier (Geiz und Wucher) zu sehen ist. Scrovegni als der Stifter der Fresken ist dessen guter Gegenpart.

In der Arenakapelle im allgemeinen und im Judaskuß im besonderen wird das Neue in der Kunst greifbar. Es handelt sich sowohl um eine neue Form als auch um einen neuen Inhalt. Die erzählten Geschichten spielen nicht mehr in der Unendlichkeit mit ihrem goldenen Hintergrund, sondern sie sind durch Körperlichkeit und Architekturdarstellung in Raum und Zeit angesiedelt. Tugenden und Laster werden zwar auch allegorisch - wie in den Personifikationen in der unteren Bildleiste -, vor allem aber szenisch wie im Jüngsten Gericht dargestellt.

In der Arenakapelle im allgemeinen und im Judaskuß im besonderen wird das Neue in der Kunst greifbar. Es handelt sich sowohl um eine neue Form als auch um einen neuen Inhalt. Die erzählten Geschichten spielen nicht mehr in der Unendlichkeit mit ihrem goldenen Hintergrund, sondern sie sind durch Körperlichkeit und Architekturdarstellung in Raum und Zeit angesiedelt. Tugenden und Laster werden zwar auch allegorisch - wie in den Personifikationen in der unteren Bildleiste -, vor allem aber szenisch wie im Jüngsten Gericht dargestellt. Im Judaskuß fehlt die Architektur. Den «gebauten Raum» schaffen die zahlreichen Soldaten, die Christus und Judas von allen Seiten umstellen, und Judas selbst, der mit seinem Mantel einen Raum um Jesus und sich selbst bildet. Die Fackeln weisen realistisch auf die Tageszeit hin, in der sich die Szenerie ereignet. Hinzu kommt das psychologische Moment. Giotto ist es gelungen, die Beziehung von Christus und Judas, die Verletzlichkeit des einen und den Verrat des anderen, nur durch die Körpersprache und den Gesichtsausdruck der Protagonisten darzustellen. Diese neue Sichtweise, diese neue Malweise, prägt unsere Wahrnehmung der Kunst noch heute.

Quelle: Susanna Partsch: Sternstunden der Kunst. Von Nofretete bis Andy Warhol, C.H. Beck, München 2003, ISBN 3 406 49412 9. (Leseprobe) Zitiert wurde Seite 75-82

CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Booklet, Music Samples, Pictures) 74 MB

rapidgator --- embedupload --- Filepost --- Depositfile --- Adrive

Unpack x129.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the Flac+Cue+Log Files [50:14] 3 parts 232 MB

Reposted on July 25, 2014

Change the link, please (84 Lossless Music Blogs). "The music for piano" has canceled. The new blogue is:

AntwortenLöschenhttp://musicwithpiano.blogspot.pt/