Seine achte Violinsonate e-Moll op. 122 erwähnte Reger erstmals Ende Februar l911 auf einer Liste mit Kompositionsplänen für den kommenden Sommer, auf der sich auch die Lustspielouvertüre op. 120 und das Streichquartett Es-Dur op. 12l finden. Die Uraufführung der neuen Violinsonate vereinbarte er aber bereits im Mai 1911 mit seinem Freund Fritz Stein, der in Jena die Stelle des Universitätsmusikdirektors innehatte: im Januar 1912 sollten dort bei einem Kammermusikabend des »Meininger Trios« mit Hans Treichler (Violine), Carl Piening (Violoncello) und dem Komponisten selbst am Klavier neben Johannes Brahms’ Klaviertrio in c-moll op. 101 außerdem auch noch die Cellosonate a-Moll op. 116 aus der Taufe gehoben werden: »Das ist doch ein feines Programm!« vermerkte Reger und gab - was bei ihm selten genug ist — zusätzlich einen knappen Kommentar zur Charakteristik der beiden neuen Sonaten ab: »op. 116 u. op. 122 sind 2 "pflaumenweiche" Dinger!! NB. NB!!!!«.

Ungewöhnlich an der mit Stein geschlossenen Vereinbarung ist die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige Note der Violinsonate zu Papier gebracht worden war. Diese Praxis, bereits vor der eigentlichen »Niederschrift« eines Werkes einen Termin für dessen Uraufführung festzulegen, war für Reger freilich keineswegs unüblich. Allerdings scheint dieses Verfahren eher Regers präzise Einschätzung der eigenen schöpferischen Fähigkeiten und Arbeitskraft sowie seine akkurate Zeitplanung zu belegen als die häufig kolportierte, jedoch inzwischen als »Künstlermärchen« dokumentatisch entlarvte Anekdote, er habe alle seine Werke im Kopf ausgearbeitet. Vielmehr komponierte Reger oft mit rasender Schnelligkeit.

|

| Giorgio de Chirico: Der Rote Turm (1913). |

Die viersätzige Sonate folgt von der Formanlage her dem klassischen Modell und entspricht damit auch Regers etwa zeitgleich entstandenem Ausspruch, mit dem er sich von den atonalen Werken Arnold Schönbergs distanzierte: »O, es ist zum Konservativwerden.« Doch ist Regers Sonate nur hinsichtlich der Form konservativ, ihre Klangsprache ist durchwegs hochexpressiv aufgeladen; die reiche chromatische Färbung und die harmonisch rastlos durch alle Tonarten wandernden Modulationen erwecken den Eindruck vegetativen Wucherns — einer »musikalischen Prosa«, die sich über Konventions- und auch Taktgrenzen hinwegsetzt.

Dies wird schon am Anfang des Kopfsatzes deutlich: Obwohl im 3/4—Takt notiert, bleibt der Beginn rhythmisch merkwürdig ambivalent, ja fast bewusst verschleiert; die einzelnen Phrasen werden durch hemiolische Wendungen gegeneinander verschoben. Auch dynamisch werden Extreme ausgelotet: Ein verhaltener, introvertierter espressivo-Mittelteil gelangt kaum einmal über ein ppp hinaus, doch kommt es danach innerhalb von kürzester Zeit zu einer der für Reger typischen Steigerungspartien: nach nur neun Takten ist mit einem fff das andere Extrem erreicht. Die Reprise steht in E-Dur (!), eine breite Coda mit wuchtigen Schreitrhythmen rundet den Satz ab, der an manchen Stellen die Klangwelt eines Johannes Brahms heraufzubeschwören scheint.

|

| Giorgio de Chirico: Geheimnis und Melancholie einer Straße (1914). |

Auf dem Höhepunkt des Satzes blüht plötzlich eine Stelle von inniger, emphatischer Verklärung in D-Dur innerhalb des As-Dur-Kontexts auf, gleichsam eine Oase von schwelgerischer Terzenseligkeit — aber nur einen einzigen Takt lang, wie das kurze Aufblitzen eines Bildes aus einer anderen, höheren Welt. An der entsprechenden Parallelstelle in der dreiteiligen ABA-Form (der Mittelteil wechselt nach f-Moll) wird die sehnsuchtsvolle Hörerwartung freilich enttäuscht; die harmonische Wendung ist in ihrer Originalität unwiederholbar.

Von Brahms'schen Klavierfigurationen inspiriert zeigt sich das abschließende Finale, ein Rondo, in dem Motive und Themen zwischen Violine und Klavier gleichsam durch partielle Überlagerung »verzahnt« werden. Etwa zur Entstehungszeit der Sonate hat Reger davon gesprochen, dass viele seiner Werke »bis ins letzte Zweiglein durchgestaltet« seien, und diese Formulierung könnte sich direkt auf die ineinander verschachtelten Partien dieses Finales beziehen. Unisono-Abschnitte im Klavier sorgen für die strukturelle Gliederung des Satzes in E-Dur / H-Dur, dessen Thema in langsamerer, breiterer Führung auch die Coda beherrscht, wie ein Nachklang.

Bei dem für Jena geplanten Kammermusikkonzert stand op. 122 schließlich doch nicht auf dem Programm, vielmehr gelangte das Werk bereits am 3. Oktober 1911 erstmals in Duisburg mit dem Geiger Ernst Schmidt und Max Reger am Klavier auf das Podium. Nur wenig später, am 18. Oktober, erklang die Sonate ein weiteres Mal im Leipziger Feurichsaal mit ihren beiden Widmungsträgern, dem russischen Violinvirtuosen Alexander Schmuller (1880—1933) und dem namhaften Pianisten und Dirigenten Leonid Kreutzer (1884-1953).

|

| Giorgio de Chirico: Die geheimnisvollen Bäder (1934/36). |

Karl Thiessen, dem Kritiker der Signale für die musikalische Welt, schien an »der neuen Reger'schen Sonate gerade das Wichtigste zu fehlen nämlich greifbare und durch ihre Art den einzelnen Sätzen ein spezifisches Gesicht aufprägende Themen. Bei Reger ist nicht der charakteristische musikalische Einfall das Primäre‚ sondern er beginnt in der wohlbekannten und schon oft gekennzeichneten Weise zu musizieren oder vielmehr zu modulieren (manche Sätze bei ihm muten einen geradezu wie eine in bunter Reihe aneinander gefügte Kette von Modulationsbeispielen an), setzt dies an der Hand der allgemeinen in der klassischen Sonate geltenden Formenprinzipien nach Willkür und Laune eine Weile fort, bringt am Schluss seine beliebten Orgelpunkte oder sonst irgendeine bei ihm auch schon zur Manier erstarrende meist chromatische Erweiterung der Schlusskadenzformel - und der Satz ist fertig. Wie leicht und bequem, aber wie wenig eigentlichen Kunstwert kann man solchermassen entstandenen Kompositionsarbeiten beimessen?«

Was Thiessen hier ablehnend-negativ formuliert, könnte - versehen mit positivem Vorzeichen — als durchaus treffende Charakterisierung von Regers Personalstil gelten: Weniger die musikalischen Themen und Einfälle stehen im Vordergrund dieser Musik, eher das stete Fließen, die dauernde Fortentwicklung, doch nicht im Beethoven'schen Sinne der »Themenverarbeitung«, sondern im impressionistischen Sinne der reichen Farb- und Klangwechsel, die sich durch das permanente Kontrastprinzip ergeben, dem Reger folgt. inzwischen ist klar, dass Regers Werke mit den herkömmlichen, an der Wiener Klassik orientierten Maßstäben und dem emphatischen Werkbegriff nur unzureichend zu messen sind; das eigentlich Neue ist eine subjektive lndividualität (die freilich im traditionellen Formengewand daherkommt).

|

| Giorgio de Chirico: Hektor und Andromache (1942). |

Dem Verlag übersandte Reger das Manuskript der Suite am 20. August 1908 aus den Sommerferien im Schneewinkl-Lehen bei Berchtesgaden, wo er an seinem groß dimensionierten Symphonischen Prolog zu einer Tragödie op. 108 arbeitete. Reger fügte der Stichvorlage einen durchaus pragmatischen Kommentar bei: »Wie Sie nun sogleich sehen werden, ist das neue Werk so eingerichtet, daß jedes der 6 Stücke für sich allein gespielt werden kann, daß aber auch das ganze Werk, d. h. die 6 Stücke hintereinander gespielt werden können u. das ganze Werk dann eine "regelrecht ausgewachsene" Suite ergibt, so daß dies Werk zugleich auch als "Kammermusikwerk an sich" gilt« - bei »aller leichten technischen Ausführbarkeit« sei diese Suite »durch "entsprechenden" Vortrag sofort concertfähig«.

Mit der Wahl des für das frühe 20. Jahrhundert eher ungewöhnlichen Genres der »Suite« bezog sich Reger auf ein barockes Formmodell‚ dem er auch in den einzelnen Sätzen folgte: Das Präludium in a-Moll ist in schreitendem, feierlichem Duktus gehalten und aus einfachen, diatonisch aufwärts (1. Thema) bzw. abwärts geführten (2. Thema) Melodielinien gebildet; der Kontrast wird durch die dynamische Anweisung forte für das erste und piano für das zweite Thema verstärkt. In der folgenden Gavotte (F-dur) alternieren Violine und Klavier — der einfache Satz dieser Musik, die auch für Laienmusiker geeignet sein sollte, zeigt sich an der häufigen Parallelführung der Geigenstimme mit der rechten Hand des Klavierparts. Im Mittelteil erhebt sich eine hochchromatisch geführte Violinstimme über einer schauerlich leer anmutenden Bordun-Quint.

|

| Giorgio de Chirico: Stillleben mit Silberzeug (1962). |

Die zahlreichen Bearbeitungen (insbesondere der Aria Nr. 3), die Reger zum Teil selbst anfertigte, belegen die große Popularität des Werkes, das trotz seiner äußerlichen Gefälligkeit als ganz individuelles und unverwechselbares Stück Kammermusik aus Regers Feder nicht zu unterschätzen ist.

Die Suite op. 103a ist dem Konzertmeister des Leipziger Gewandhausorchesters Edgar Wollgandt (1881-1949) gewidmet, dem Schwiegersohn von Arthur Nikisch (1855-1922), mit dem Reger in einem freundschaftlichen Verhältnis stand. Wollgandt war zudem Primarius des Gewandhaus-Quartetts, das sich sehr für Regers Schaffen einsetzte. Doch nicht er spielte am 7. November 1908 die Uraufführung der Suite im Prager Rudolphinum, sondern der berühmte Geiger Henri Marteau (1874-1934).

Quelle: Stefanie Steiner, im Booklet

TRACKLIST

Max Reger

(1873-1916)

Violin Sonata op. 122 in E minor 37'07

[1] Moderato 12'04

[2] Vivace 4'28

[3] Adagio 8'17

[4] Allegro espressivo 12'18

Suite for Violin and Piano op. 103a in A minor 25'28

[5] Präludium. Grave 5'41

[6] Gavotte. Allegretto 5'25

[7] Aria. Adagissimo 4'58

[8] Burleske. Allegro 1'39

[9] Menuett. Moderato 4'36

[10] Gigue. Allegro 3'09

T.T.: 62'55

Ulf Wallin, Violin

Roland Pöntinen, Piano

Recording: Deutschlandradio, Studio 10, May 16-18, 2006

Recording Supervisor and Digital Editing: Florian B. Schmidt

Recording Engineer: Boris Hofmann

Technician: Brigitte Siewert

Executive Producers: Burkhard Schmilgun / Jean Cuillerier

Cover Painting: Giorgio de Chirico, "Apollo und die Rosen", 1974

(C) + (P) 2007

Lucien Febvre

Hexerei - Unfug oder Umbruch der Mentalitäten?

|

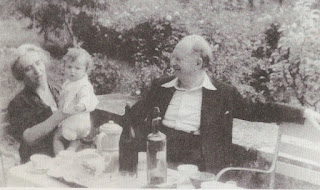

| Lucien Febvre (ganz links) als Student vor dem elterlichen Haus in Nancy. Rechts Febvres Eltern. |

Der besagte Flecken liegt mitten in unserer alten Franche-Comté. Es ist das bezaubernde, stille und friedvolle Ländchen Quingey, das sich gewiß eher um seine fetten Forellen sorgt als um seine einstige Herrscherin, die gute Mahaut von Artois, auch wenn sie noch so oft ihren alten Bergfried besuchte — oder um jenes illustre Landeskind, den Papst Calixt II., der, hinter den Mauern eben desselben Bergfrieds geboren, lange vor dem Kardinal Granvelle seine comtesischen Schwächen bis nach Rom schleppen sollte: Gewandtheit, Schläue, Verstellungskunst, vor allem aber eine unbezähmbare Verwegenheit. Private Laster, politische Tungenden, sagte Henri Bouchot . . . In der Tat war er ein großer Papst, Calixt II.; aber was fangen die Leute von Quingey mit den Päpsten von einst an? Und was mit den Hexern von einst?

M. Bavoux, zweiter Archivar an den Archiven des Doubs, hat aus seinen Beständen einen ganzen Packen einschlägiger Prozeßakten zutage gefördert. Die führt er uns nun der Reihe nach in lebendiger und anschaulicher Weise vor. Da sind als erstes ihre Richter, die roten Roben am Baillagegericht von Quingey: eine kleine, nicht immer ganz saubere, nicht immer von den edelsten Leidenschaften beseelte, alles in allem doch ziemlich miese Welt. Dann die Zuhörerschaft, der Kerker und schließlich der Platz, wo der Pfahl stand, das »Hängholz«, wie man immer noch sagt. Und endlich das Verfahren selbst, das hier in seinem Ablauf untersucht wird, nämlich das Sonderverfahren, das bei Hexern angewandt wird, und das sich von 1604 an verallgemeinert, als auch den grundherrschaftlichen Gerichten erlaubt wird, das Verbrechen der Hexerei zu verfolgen, was sogleich die Zahl der Fälle ansteigen läßt.

Wir wollen nicht weiter auf die Prozesse eingehen, die M. Bavoux untersucht. Sie vermitteln uns ein Gefühl des Abscheus und Entsetzens, das sich nur schwer abschütteln läßt. So etwa sieht eine Familie aus: die alte Großmutter ist eine Trinkerin, die für ein Glas Wein alles erzählt, was man nur will, die denunziert, den Sabbat schildert und was dabei geschah. Der Sohn ist ein handfester Kerl, ein wahrer Herkules, der anfangs noch den Verhören und Martern trotzt, dann aber einbricht, gesteht und denunziert. Als es ans Sterben geht, bereut er und zeiht sich vor der versammelten Menge feierlich der Lüge. Schließlich die beiden Enkel, elf und dreizehn Jahre alt, die die Kerkermeisterin im Hof herumtollen läßt, und um die der Gerichtsdiener sich wie ein Vater kümmert: »Jetzt geh ich«, sagte er einmal, »meine Täubchen füttern«. Und die Täubchen flattern fröhlich herum, bis zu dem Tage, da man ihnen mir nichts, dir nichts verkündet, daß sie zum Tode verurteilt sind und am nächsten Tag gemartert werden . . . Der jüngere versteht es nicht einmal. Trotzdem werden sie eines traurigen Tages im Dezember 1657 »auf dem Schindanger« hingerichtet. Unterdes sucht der bestürzte Pfarrer noch nach Auswegen und fragt sich, ob er nicht Revision beantragen müßte. Aber was hätten die roten Männer von Dole anderes getan als das Urteil des Baillage zu bestätigen?

|

| Lucien Febvre, um 1930. |

Versetzen wir uns nach Lothringen, einem anderen klassischen Land der Hexerei. Was Boguet für die Franche-Comté ist, das ist Nicolas Rémy für Lothringen. Begeben wir uns also nach Lothringen und vertrauen uns dort der sicheren Führung meines alten Lehrers Christian Pfister an. Wir schreiben das Jahr 1592. In Ranfaing in den Vogesen lebt ein schönes exaltiertes Mädchen mit großen, etwas verrückten Augen. 1592 — das ist vier Jahre vor der Geburt eines gewissen René Descartes in La Haye im Poitou. Ganz Lothringen scheint zu dieser Zeit von Hexern und Hexen zu wimmeln, treuen Untertanen Satans, Beelzebubs, Persins und Verdelets: der Teufel braucht viele Verkörperungen und viele verschiedene Namen. Mit fünfzehn Jahren kommt Elisabeth unter die Haube: man verheiratet sie mit einem älteren Herrn von siebenundfünfzig Jahren. In neun Jahren gebiert sie sechs Kinder; nur drei Mädchen überleben. Mit vierundzwanzig ist Elisabeth Witwe.

Aus übersteigerter Frömmigkeit denkt sie daran, ins Kloster zu gehen, als eines schönen Tages im Jahr 1616 eine Verwandte sie dazu bewegt, eine Pilgerfahrt nach Remiremont zu machen. Nachdem sie ihre frommen Übungen verrichtet hat, setzt sie sich in einer Herberge zu Tisch. Ein Arzt, Charles Poirot, der auch dort weilt, ist von Elisabeths Schönheit überwältigt. Er legt sich ins Zeug, schmeichelt ihr, schafft ihr zu essen und zu trinken. Und dann auf einmal, wie ihr der Arzt ein Stuck Pökelspeck, eine Lothringer Leckerei, auf den Teller legt, wird Elisabeth gewahr, daß das kein Speck ist. Sondern einen Filter hat Poirot ihr gegeben, und von dem Augenblick an wird sie den Gedanken an den Arzt nichtmehr los . . .

Sie beklagt sich darüber. Graust sich davor. Aber eigentlich (und deshalb graut ihr so davor) ist nicht sie es, die da klagt, sondern »der Andere«. Eines Tages, als ihr Poirot über den Weg läuft, fällt sie in Ohnmacht. Sie spürt, daß der Arzt ihr »einen bösen Hauch einbläst«. Unverzüghch produziert sie alle Zeichen einer großen Hysterie à la Charcot: Lähmung einer Körperhälfte, Verlust von Geschmack, Geruch, Tastsinn und Gehör etc. Der Apotheker, bei dem man Rat sucht, weist sie an den Arzt. Das heißt an Poirot, der denn auch kommt. Sie vertreibt ihn. Ruft ihn wieder. Vertreibt ihn von neuem. Der Beichtvater, der davon Wind bekommt, befindet: das ist der Teufel. Und schickt sein Beichtkind nach Nancy, wo Spezialisten sie exorzieren werden.

|

| Febvre am Schreibtisch seiner Pariser Wohnung in Kontemplation eines Frosches. Im Hintergrund die Kuppel der Kirche Val-de-Grâce. |

Indes, der Dämon sträubte sich hartnäckig, Elisabeths Korper zu verlassen. Auf Fragen, die man an ihn richtete, antwortete er in allen Sprachen der Welt. Er las Briefe bei geschlossenem Umschlag. In einem Haufen Hostien unterschied er die geweihten von den ungeweihten. Bisweilen kam es ihn an, alle Welt, die Exorzisten eingeschlossen, auf das Gröbste zu beschimpfen. Er brachte Elisabeth dazu, auf dem Gesims der Kirche zu spazieren ohne herunterzufallen, ließ sie stundenlang in Katalepsie fallen, und zwar in den sonderbarsten Stellungen. Kurz, das arme Mädchen äußerte alle klassischen Zeichen der Besessenheit, wie das römische Rituale sie aufzählt . . .

Nicht ohne fatale Auswirkungen für andere. Eines Tages erklärt Elisabeth, sie kenne einen Mönch, der sich den schlimmsten Ausschweifungen hingebe. »Was für ein Mönch ist das?« — »Einer von den Minimen!« Große Aufregung in der ganzen Familie des Hl. Franz. Der alarmierte Provinzial eilt nach Châlons. »Wer ist dieser Mönch?« Durch die Stimme Elisabeths antwortet der Teufel: »Du bist es!« — und der Provinzial wird in ein obskures Kloster verbannt, wo er auf Nimmerwiedersehen verschwindet . . .

Es kommt noch besser. Eines Tages, wie ihn die Reise durch Nancy führt, kommt Poirot auf die törichte Idee, einer Sitzung beizuwohnen. Elisabeth erkennt ihn, fällt in Trance und klagt ihn an. Er wird verhaftet. Man übergibt ihn den besten Richtern Lothringens. Am 30. März 1621 rasiert man ihn am ganzen Leibe, sticht ihn mit Nadeln und findet das Satansmal. Am 24. April wird er verhört. Er gesteht nichts. Doch Ende November läßt eine junge Bäuerin, die der Hexerei verdächtig ist, seinen Namen fallen. Die Sache kommt erneut in Gang. Man sucht das Mal an ihr und findet es. Damit ist Poirot geliefert.

Doch der Arzt findet Fürsprecher in Frankreich, Italien, Flandern. Die Tochter Philipps II., die Infantin Isabella-Clara-Eugenia schreibt seinetwegen an den Herzog von Lothringen. Doch die vierundzwanzig Richter, die aufrechtesten und verständigsten weit und breit, erklären übereinstimmend Poirot für schuldig. Man erdrosselt ihn mitsamt der Bäuerin. Verbrennt ihre Leichen. Und dieweil die junge Hexe noch weitere Namen hat fallen lassen, unter anderen den des Waffenmeisters des Lothringers, André Desbordes, erhebt man auch hier Anklage. Solange Heinrich II. lebt, ist nichts zu machen; der Herzog deckt Desbordes. Doch kaum ist er tot, greift man den Unglücklichen. Und verbrennt ihn bei lebendigem Leibe.

|

| Febvre (in der Mitte) als UNESCO-Delegierter in Mexiko, Ende der vierziger Jahre. |

Ich erwähne diese Geschichte — die, wie gesagt, Christian Pfister mlt der ihm eigenen wissenschaftlichen Akribie in allen Einzelheiten durchleuchtet hat — nur deshalb, weil sie mir neben allen anderen (neben all den Geschichten aus der Franche-Comté, aus Lothringen, aus dem Poitou, von Mutter Johanna von den Engeln aus Loudon und Urbain Grandier und so weiter und so fort) als besonders aufschlußreich erscheint.

Denn nicht aus purer Freude am Geschichtenerzählen habe ich diese erstaunliche Geschichte hier in groben Zügen nacherzählt. Ich wollte ein Problem aufwerfen, und zwar das Problem. Wie soll man erklären, daß die intelligentesten Menschen einer Zeit allesamt (und ohne Unterschied der Religion: es gibt ebenso viele Hexen und Hexer im Lutherdeutschland des ausgehenden 16. und des beginnenden 17. Jahrhunderts wie im katholischen Frankreich Ludwigs XIII.) — wie soll man erklären, daß ein Bodin, der große Jean Bodin, einer der klügsten Köpfe seiner Zelt, ein Mann voll wacher Neugier, der alles, und zwar in eigenständigster Weise, behandelt hat: Sprachen, Recht, Geschichte, Geographie, Mathematlk, Astronomie — wie soll man erklären, daß dieser Mann, der mit seiner République von 1576 zum Schöpfer der politischen Soziologie wurde und zehn Jahre später mit seiner Méthode der Geschichtserkenntnis die vergleichende Geschichte der politischen Formen begründete, der mit seiner Juris Universi distributio 1578 die vergleichende und Entwicklungsgeschichte des Rechts ins Leben rief, der Bodin der Réponse aux paradoxes de M. de Malestroict, der Mann, der die zunehmende Teuerung des Lebens mit der Zufuhr amerikanischen Edelmetalls nach Europa in Verbindung brachte — wie soll man erklären, daß dieser bedeutende und in religiösen Dingen so kühne Denker (ich denke an sein Heptaplomeres, jenes verzweifelte Bemühen, mitten im Streit der Religionen eine wahrhaft universale Religion auszumachen) derselbe war, der 1580 eines der betrüblichsten Bücher jener Zeit veröffentlichte, den Traité de la démonomanie des sorciers mit seinen unzähligen Ausgaben?

Dämonen, Dämonen: sie sind überall. Sie geistern durch die Tage und Nächte der intelligentesten Leute jener Zeit. Das sind nicht mehr die Dämonen der Pleiade, jene Dämonen, mit denen sich für Augenblicke die unruhige Phantasie eines Ronsard erfüllte, die Luft- und Planetengeister, denen der Dichter in seiner Kosmologie entscheidende Funktionen zuschrieb, sollten sie doch in der Welt der Erscheinungen das Wirken der Ursachen sichern, den Einfluß der Planeten übertragen und — vermittelt durch die magischen Künste — den Menschen die Macht geben, allen Wesen und Dingen zu gebieten.

|

| Der Historiker als Großvater, mit Frau und Enkeltochter in Le Souget, Febvres Landhaus, Anfang der fünfziger Jahre. |

Bossuet, na gut, aber Bodin? Und wenn wir nun sagen: »Aberglaube, Leichtgläubigkeit, mangelndes Kritikvermögen« — was haben wir dann erreicht?

Ich will dazu zwei Dinge bemerken. Als im Jahre 1609 Galilei auf dem Campanile von San Marco sein Fernrohr aufbaute, wurde ihm eine erstaunliche, rauschhafte Erfahrung zuteil: mit eigenen Augen sah er am Himmel, was kein Mensch vor ihm gesehen hatte, die Oberfläche des Mondes übersät von Kratern und durchschnitten von Tälern, Jupiter umringt von vier Satelliten, die seinem Laufe folgen, Venus, welche Phasen aufweist wie der Mond und somit ihre Kugelgestalt zu erkennen gibt, endlich eine Unzahl von Sternen, deren Existenz niemand auch nur geahnt hatte, und jene Sonnenflecken, die er 1611 in Rom beschrieb.

Mit einem Schlage war die aristotelische Physik gestürzt . . . Nichtsdestotrotz verteidigt 1631 ein intelligenter junger Mensch, Jean-François-Paul de Gondi, der spätere Kardinal de Retz, seine Thesen vor der Sorbonne. Und behauptet unverdrossen und allen Einwänden zum Trotz, es gebe drei Himmel, deren unterster flüssig sei: 1631 wohlgemerkt. Aber noch 1658, in seinem Saint Louys ou la Sainte Couronne reconquise, einem Heldengedicht in 18 Büchern und 17764 Versen, setzt Pater Lemoyne diese hübschen Dinge in Verse. Und die Weltlichen? Allesamt, Pater Mersenne, der Zuträger der gelehrten Welt, Guy Patin, Silhon im Jahre 1634 und Jacques de Chevreuil im Jahre 1623, allesamt behaupten sie, die kopernikanische Hypothese umzustoßen, diese »klug erdachte Narrheit«, wie der letztere schreibt. Es ist doch seltsam: die Weite des neuen Universums, der rätselhafte Glanz der kopernikanischen Welt, das ewige Schweigen der unendlichen Räume, durch die nicht das Knarren der himmlischen Sphären dringt, welche willige Geister mit der Hand betreiben — all das scheint die Leute jener Zeit nicht zu berühren noch zu erregen. Selbst die bereits »Aufgeklärten« legen einen eigentümlichen Unwillen an den Tag, die Natur zu erkennen: »Die Menschen würden Gott nicht länger verehren«‚ schreibt Gassendi im Stil des Pfarrers von Grosjean, »wenn er ihnen nicht überlegen wäre und sie sich anmaßen könnten, es an Fertigkeit ihm gleichzutun.« (28. Dez. 1640)

|

| Le Souget, das Landhaus in der Franche-Comtè. |

Denn es heißt aufpassen. Elisabeth von Ranfaing, die Zeitgenossin Gassendis, ist vier Jahre älter als Descartes. Descartes mit seinem strengen Blick, seinem Verstand, seiner Methode. Und Richelieu, mit seinem Katzenschnurrbart, seiner Akademie und seiner großen Politik. Lesen wir noch einmal: Der gesunde Verstand ist die bestverteilte Sache der Welt . . . Und ein Stück weiter: . . . niemals eine Sache als wahr anerkennen, von der ich nicht evidentermaßen erkenne, daß sie wahr ist . . .

Da sind nun also Poirots Richter, vierundzwanzig an der Zahl. Von denen zehn Franzosen sind, welche man eigens um ihrer Weisheit und Vernunft willen nach Nancy gerufen hat.

Sie haben Verstand. Jedenfalls würde ihr ganzes Jahrhundert (und allen voran Descartes) die Hand dafür ins Feuer legen. Niemals erkennen diese Männer »eine Sache als wahr an, die sie nicht evidentermaßen als wahr erkannt haben«. Und genau deshalb glauben sie an Elisabeths Besessenheit. Haben sie nicht mit eigenen Augen gesehen, wie die Irre Briefe bei geschlossenem Umschlag las und die tollsten Akrobatenstücke lieferte? Wie sollte man nicht zu einer Zeit, da alles noch von Hand bewegt wurde, die Gestirne wie die Maschinen, hier ebenfalls eine Hand im Spiele wähnen, eine Klauenhand, die Hand des Teufels? »Niemals eine Sache als wahr anerkennen, von der ich nicht evidentermaßen erkenne, daß sie wahr ist«, ist eine gute Regel, doch sie verlangt nach einer gewissen Einschränkung. Vorgenommen hat sie — meines Wissens als einziger — zu jener Zeit ein Einzelgänger: Cyrano. Vielleicht der freiste von allen damaligen Geistern, die wir aus ihren Schriften kennen. Cyrano de Bergerac, von dem kleinen Gute Bergerac im Chevreusetal, diesem Hort der Andacht. Im Hinblick auf die Hexer, deren Geständnisse man nach seinen Worten nicht für bare Münze nehmen soll, prägt er die schöne Formel: »Man darf einem Menschen nicht alles glauben, denn ein Mensch kann alles sagen. Man darf einem Menschen nur glauben, was menschlich ist.« Ein schöner, wenn auch etwas später Text; er stammt von 1654. Doch er zeigt uns an, daß sich — endlich — in Frankreich etwas tut, daß ein neuer Sinn entsteht. Ich habe ihn den »Sinn für das Unmögliche« getauft.

Quelle: Lucien Febvre: Das Gewissen des Historikers. (Hrg und übersetzt von Ulrich Raulff.) Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1988. ISBN 3 8031 3539 7. Seite 191-198. (Die französische Originalfassung erschien in Annales, III, 1948)

Vielleicht wollen Sie noch mehr von mir lesen? Bitte schön:

Max Reger: Streichtrio a-moll op. 133 & Klavierquartett d-moll op. 141b. | Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Der Gattopardo.

Prokofjew: Violinsonaten Nr. 1 & 2 - Fünf Melodien op. 35bis. | Die Landschaft erobert den Holzschnitt. Hiroshige. 1797-1858.

Violine und Klavier: Yehudi und Hephzibah Menuhin. | The Broad, erst vor wenigen Monaten in Downtown Los Angeles eröffnet, ist ein wunderbares Museum.

Johann Heinrich Schmelzer: Sonatae unarum fidium, seu a violino solo (Nürnberg, 1664). John Holloway, Violine. | Max Liebermann über Edgar Degas.

Heinrich Ignatz Franz von Biber: Die Rosenkranz-Sonaten (1676) John Holloway, Violine. | Die Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches.

CDs bestellen bei JPC

Als Bestandteil einer aus 8 CDs bestehenden Box "Sämtliche Werke für Violine & Klavier / Sämtliche Cellosonaten"

CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Pictures) 16 MB

embedupload --- MEGA --- Depositfile

Unpack x353.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the FLAC+CUE+LOG files [62:55] 3 parts 236 MB

%20Chris%20Christodoulou%20(8).jpg)

.jpg)