1938 begann er mit der Niederschrift einiger Themen für seine erste Violinsonate, und es liegt nahe, in dieser düsteren, introvertierten und für Prokofjew untypischen Musik einen Reflex auf das politische Geschehen in der Sowjetunion zu vermuten: Seit 1937 tobten die furchtbaren Säuberungswellen‚ Stalins »Tschistka«‚ der auch berühmte Künstler zum Opfer fielen — etwa die Dichter Isaak Babel und Ossip Mandelstam oder der Regisseur Wsewolod Meyerhold, mit dem Prokofjew mehrmals zusammengearbeitet hatte. Prokofjew ließ die Entwürfe zur Violinsonate liegen, erst 1946 vollendete er das Werk und widmete es seinem Freund David Oistrach‚ der ihn bei der Gestaltung des Violinparts beraten hatte.

Trotz der langen Entstehungszeit wirkt die Sonate stilistisch einheitlich. Der erste Satz beginnt mit einem choralartigen Thema in ruhigen Notenwerten, zu dem der fünfmal wiederholte Triller der Violine eigentümlich quersteht. Das zweite Thema, poco più animato, zeichnet sich aus durch Klagefiguren — Seufzermotive, chromatische Durchgänge und enge Intervalle —, die Prokofjew im Allgemeinen eher vermeidet. Beide Themen werden mit kontrastierenden Motiven kombiniert, darunter Trauermarsch-Rhythmen. Den ausgedehnten Schlussteil bildet eine akkordische Variante des Choralthemas‚ die von Skalenfigurstionen der Violine umspielt wird. Diese Läufe tragen die eigenwillige Vortragsanweisung »freddo« [kalt]; Prokofjew wünschte, so berichtet Oistrach, dass diese Passage »wie über einen Kirchhof streichender Wind klingen solle«.

|

| Sergei Prokofjew mit Schostakowitsch und Chatschaturjan, 1940. |

Die psalmodierenden Repetitionen am Schluss beziehen sich direkt auf Tschaikowskys drittes Streichquartett, auf die orthodoxen Gebetsfloskeln im Trauermarsch. Das Finale konnte »à la russe« überschrieben sein, dann Prokofjew arbeitet mit variablen Metren — dem Wechsel zwischen 5/8-, 7/8- und 8/8-Takten —, die der russischen Folklore nachgebildet sind. Der unbeschwerte Tanzcharakter ist jedoch nicht von Dauer. Schon im ruhigeren Mittelteil taucht ein Thema auf, das Merkmale des Chorals aus dem ersten und der »eroico«-Kantilene aus dem zweiten Satz verbindet. Mit diesem Thema klingt die Sonate nach einer Reminiszenz an jene mit »freddo« überschriebenen Läufe aus. - Bei Prokofjews Begräbnis [er starb wie Stalin am 5. März 1953] spielte Oistrach zwei Sätze aus dieser Sonate.

Prokofjews Flötensonate op. 94 sollte dagegen, so sagte er, »in hellen und durchsichtigen klassischen Tönen klingen«. Die Idee zu dem Werk stammt aus den 20er-Jahren, als Prokofjew das elegant-virtuose Spiel der Pariser Flötisten kennenlernte. Im Sommer 1948, in der Evakuierung in Alma-Ata und während der Arbeit an dem Ballett Aschenbrödel, brachte er die Sonate zu Papier. Ein Jahr später überzeugte ihn David Oistrach davon, »dass sie auch auf der Geige wunderbar klingen würde«. Die beiden Fassungen unterscheiden sich kaum voneinander. Den Klavierpart behielt Prokofjew unverändert bei, in der Solostimme sind auf Oistrachs Anregung hin einige Doppelgriffe, Pizzicati und neue Artikulationen hinzugekommen.

|

| Sergei Prokofjew und Mira Mendelson-Prokofjew. Moskau, Nikolina Gora, 1946. |

Das Scherzo, eine Burleske, knüpft mit polymetrischen Effekten und frechen, virtuosen Passagen an Prokofjews frühe Werke an; das Trio erhält durch modale melodische Wendungen und statische Bordunklänge folkloristischen Charakter. Die schlichte Dreiklangsmelodik im langsamen Satz wirkt volkstümlich im Sinne der deutschen Klassiker, freilich gibt sich Prokofjews persönliche Handschrift auch hier in überraschenden harmonischen Wendungen zu erkennen. Kontrastierend kommt eine unruhige Triolenbewegung hinzu, die im Schlusstell als zarte Umspielung des Hauptthemas dient. Das Finale, ein Rondo nach klassischem Vorbild, fasst die Charakteristika der vorausgegangenen Sätze virtuos zusammen. Das Eröffnungsthema, tänzerisch wie eine Ballettmusik, verweist mit weiträumigen Intervallen und harmonischen Rückungen auf den ersten Satz; in den Kontrastteilen kehren Varianten des motorischen Scherzothemas, die Bordunklänge des Trios, schließlich die Kantabilität des langsamen Satzes wieder.

Die Fünf Melodien sind gleichfalls eine Bearbeitung. Zugrunde liegen fünf Vokalisen, die Prokofjew 1920 während einer Konzerttournee durch Kalifornien für die Sängerin Nina Koschitz schrieb. Da die Gesangsfassung sich aber »als unpraktisch« — gemeint ist: wenig publikumswirksam — erwies, hat Prokofjew die Stücke fünf Jahre später für Violine und Klavier umgearbeitet. Dem Geiger Paul Kochanski, der Prokofjew bei der Transkription beraten hat, sind drei Satze gewidmet. die anderen beiden den Violinvirtuosen Cecilia Hansen und Joseph Szigeti. Trotz geigentypischer Effekte - Doppelgriffe, Ffageolett-Töne, verhauchendes Pianissimo in höchster Lage — merkt man dem Zyklus den vokalen Ursprung an. Figurationen und Passagenwerk sind allein dem Klavier vorbehalten; der Violinpart erinnert in seiner schlichten, manchmal herben Lyrik an Prokofjews frühe Liederzyklen.

Quelle: Dorothea Redepenning, im Booklet

Track 12: Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 D-Dur op 94a - III. Andante

TRACKLIST Serge Prokofiev (1891-1953) Sonata for Violin and Piano no. 1 in F minor, op. 80 [28:30] Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 f-moll op. 80 Sonate pour violon et piano no l en fa mineur, op. 80 01 1. Andante assai [6:58] 02 2. Allegro brusco [6:42] 03 3. Andante [7:33] 04 4. Allegrissimo - Andante assai, come prima [7:17] Five Melodies for Violin and Piano op. 35bis Fünf Melodien für Violine und Klavier op. 35bis Cinq Melodies pour violon et piano op. 35bis 05 1. Andante [2:12] 06 2. Lento, ma non troppo [2:50] 07 3. Animato, ma non allegro [3:28] 08 4. Allegretto leggero e scherzando [1:28] 09 5. Andante non troppo [4:13] Sonata for Violin and Piano no. 2 in D major, op, 94a [22:53] Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 D-dur op, 94a Sonate pour violon et piano no 2 en re majeur, op. 94a 10 1. Moderato [7:41] 11 2. Scherzo. Presto [4:38] 12 3. Andante [3:42] 13 4. Allegro oon brio [6:52] Total Time: [64:52] Gidon Kremer, violin Martha Argerich, piano Recording: Brussels, Maison de la Radio BRI/RIB, Studio 4, 3-4/1991 Produced by Wolfgang Stengel Tonmeister [Balance Engineer]: Gernot von Schultzendorff Recording Engineer: Andrew Wedman Project Management: Anja Frauböse grandprix - The world finest recordings (P) 1992

Die Landschaft erobert den Holzschnitt

Hiroshiges Geburtsjahr 1797 lässt sich nur aus seinem posthumen Gedächtnisporträt entnehmen (Abb. 2). Darin heißt es, er sei im Alter von 62 Jahren gestorben, woraus sich schließen lässt, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahr 1797 geboren wurde. Hiroshiges Familie hatte den Nachnamen Andô und gehörte dem niederen Samuraistand an. Damit zählt Hiroshige zu den wenigen Entwerfern von Holzdrucken, die nicht aus dem Handwerkerstand und dem Milieu der Chônin hervorgingen. Mit Vornamen hieß er zunächst Tokutarô, später auch Jüemon, denn es war Tradition, dass man seinen Vornamen im Laufe des Lebens änderte oder neue hinzufügte. Sein Vater Andô Genuemon hatte den erblichen Posten eines hikeshi dôshin, wohl eines Brandinspektors der Feuerwache, von Edo inne und dürfte als Beamter der Shogunatsregierung eine eher bescheidene Besoldung für die Überwachung der Feuerwehrstation des Yayosugashi-Distrikts erhalten haben. Die Feuerwehrstation befand sich im Herzen von Edo im heutigen Marunouchi-Viertel. Sie diente der Familie Andô, aber auch den übrigen insgesamt rund 200 bis 300 Mitarbeitern der Feuerwache als Wohnsitz.

Noch vor seinem Tod 1809 hatte der Vater sein Amt bei der Feuerwache, das wohl eher formellen Charakter besaß, an Hiroshige vererbt. Im selben Iahr starb auch seine Mutter. Schon als Zehnjähriger soll Hiroshige Talent in der Malerei bewiesen haben und bei Okajima Rinsai, einem Maler im Stil der Kanô-Schule, der ebenfalls ein Amt in der Feuerwache bekleidete, Unterricht erhalten haben. 1811 kam er als Schüler in das Atelier des Holzschnittmeisters Utagawa Toyohiro (1774-1829), nachdem er vergeblich versucht hatte, von dem bedeutenderen Utagawa Toyokuni als Schüler angenommen zu werden. Schon nach einjähriger Lehrzeit erhielt er 1812 den Vornamen Hiroshige, außerdem eine Art Ateliernamen Ichiyûsai, den er 1830/31 in Ichiyûsai mit einem anderen Schriftzeichen für yü, und 1832 in Ichiryüsai umwandelte. In den Signaturstempeln Hiroshiges erscheint dieser Name dann gelegentlich als Ryûsai verkürzt.

In seiner Frühzeit arbeitete Hiroshige wie sein Lehrer in der Tradition der Utagawa-Schule. Er entwarf routinierte Farbholzschnitte von schönen Frauen und Kabuki-Schauspielern sowie Serien von Frauenbildnissen und berühmten Kriegern, ein Genre, das er auch später neben den Landschaftsdrucken stets weiterverfolgte (Abb. 1). Darüber hinaus illustrierte er einige Bücher, darunter einen Band mit Scherzgedichten (kyôkabon). Alles in allem deuteten seine Leistungen bis dahin nicht auf ein überragendes Talent. Aber vielleicht war dies auch damit zu erklären, dass er sich erst im Jahr 1832 komplett von den Belangen des Feuerwehramtes frei machen konnte. Er hatte den Posten bereits in den 1820er Jahren an seinen Sohn Nakajirô vererbt, der zu diesem Zeitpunkt noch ein kleines Kind war. Durch den regelmäßigen Sold, den ihm das Feuerwehramt eintrug, war der Druck vielleicht nicht groß genug, sich auf die Kunst zu konzentrieren, um daraus den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Man könnte annehmen, dass Hiroshige häufig selbst Reisen unternahm, um daraus Anregungen für seine zahlreichen Landschaftsserien zu schöpfen. Dies war aber offenbar nicht der Fall. Jedenfalls sind keine originalen Quellen erhalten‚ die dies belegen, und so basieren die meisten Biografien in Ermangelung anderer Quellen im Wesentlichen auf den Angaben aus dem Jahr 1894 von Iijima Kyôshin, der sich wiederum nur auf unbestätigte Aussagen von Hiroshige III (1843-1894) stützen konnte. Moderne Studien haben deutlich gemacht, dass sich Hiroshige bei vielen seiner Kompositionen von den illustrierten Reiseführern inspirieren ließ, was immer wieder Anlass zum Hinterfragen seiner tatsächlichen Reiseaktivitäten gibt. Die Reise von Edo zur alten Kaiserhauptstadt Kyoto, die er 1832 im Rahmen einer offiziellen Gesandtschaft des Shoguns entlang der Ostmeerstraße unternommen haben soll, scheint allerdings einige Glaubwürdigkeit zu haben, wenngleich auch sie von manchem japanischen Spezialisten in Frage gestellt wird. Alljährlich schickte der Shogun zwei Pferde als Tributgaben an den Kaiserhof in Kyoto, die am ersten Tag des achten Monats bei einer feierlichen Zeremonie dem Kaiser übergeben wurden. Hiroshige soll mit der Aufgabe betraut gewesen sein, das Ereignis im Bild festzuhalten.

Hiroshige war zweimal verheiratet: Seine erste Frau namens Okabe Yuaemon‚ die er 1821 heiratete und die 1839 starb, war die Tochter eines Feuerwehrbeamten. 1847 heiratete er die rund 15 Jahre jüngere Bauerstochter Yasu, mit der er 1852 die Tochter Tatsu adoptierte. Später sollte diese Hiroshiges Schüler, Hiroshige II, heiraten und sich dann aber von ihm scheiden lassen, um die Frau von Hiroshige III zu werden. Von der Ehe mit Yasu ist bekannt, dass sie ihm ein ausschweifendes Leben genehmigte und viel kreativen Freiraum gewährte, was wiederholt zu finanziellen Engpässen führte und ihm den Spitznamen Shunei („langer Tag im Frühling“) einbrachte. Hiroshige soll gerne gut gegessen und einiges getrunken haben. Seine den Genüssen und dem Konsum zugetane Lebenseinstellung war durchaus typisch für das Milieu der Chônin.

1856, im Alter von 60 Iahren, nahm Hiroshige die Tonsur und trat in den buddhistischen Mönchsstand ein. Nach damaliger Sitte war es keinesfalls unüblich, dass gläubige Buddhisten in Vorbereitung auf ihr absehbares Ende diesen Schritt unternahmen. Auch bedeutete dies nicht ein Ausscheiden aus dem weltlichen Leben und der beruflichen Arbeit.

Am 6. Tag des 9. Monats 1858 starb Hiroshige vermutlich im Zuge einer Cholera-Epidemie, die innerhalb weniger Monate 28.000 Menschen in den Tod riss. Drei beziehungsweise zwei Tage vor seinem Tod verfasste er jeweils ein Testament. Das erste lautet:

Nicht nur die Angelegenheiten der Hölle, zu der ich fahre, auch die Angelegenheiten nach dem Tod hängen in dieser Welt vom Geld ab.“

In seinem zweiten Testament zitiert Hiroshige zu Beginn den ersten Vers des Abschiedsgedichtes der Frau des Kaisers Soga aus der Heian-Periode, die als große Anhängerin des Zen-Buddhismus in die Geschichte einging. Hiroshiges Testament beginnt:

„Ein alter Vers lautet, ›wenn ich sterbe, verbrennt oder beerdigt meinen Körper nicht, sondern werft ihn in ein Feld und füttert damit die hungrigen Hunde‹. In diesem Sinne gebt mir eine einfache Beerdigung. Da ich aber in der Stadt Edo lebe ohne ein Feld in meiner Nachbarschaft, wo man meinen Körper hinwerfen könnte, beerdigt mich bei einem Tempel. Ihr braucht mir kein Grabmal zu errichten. Heißes Wasser zur Reinigung meines Leichnams ist ebenfalls nicht notwendig. Aber ihr solltet meinen Körper mit Wasser übergießen, damit ich eine anständige Erscheinung habe. Beim Tempel wird der Sarg sowieso in die Erde gelassen und mit Lehm überdeckt, so dass eine sorgfältige Reinigung des Körpers eine Verschwendung wäre. Da ich bereits die Tonsur genommen habe, reicht eine einfache Sûtrenrezitation aus. Doch möchte ich einen posthumen buddhistischen Namen erhalten mit den Silben ›ingô‹. Fragt den Tempel, wieviel das kostet und zahlt es. Geiz soll vermieden werden, aber Verschwendung auch. Haltet eine Leichenfeier ab. Ich will auf dem Friedhof des Asakusa Tôgakuji Tempels begraben werden. Haltet eine Begräbniszeremonie wie für einen Samurai ab. Wenn ihr eine private Beerdigung vorzieht, sollte sie dem Sashini-Stil entsprechen anstelle des Samurai-Stils.“

Das Porträt des Kunisada stellt das einzige bekannte Bildnis Hiroshiges dar. Die Falten auf der Stirn, um den Mund und die Augen, ebenso wie die markante Nase, der scharf geschnittene Mund und die lebendigen Augen lassen einen wachen, sehr differenzierten und anspruchsvollen alten Mann erkennen. Man kann sich seinen Perfektionismus und seine Präzision, aber auch seine Schlagfertigkeit und seinen nüchternen Humor lebhaft vorstellen. Offenbar verließ ihn dieser selbst beim Schreiben seines Sterbegedichtes (jisei) nicht, in dem er auf die „berühmten Ansichten“ (meisho) des Paradieses anspielt, die er, der Maler und Zeichner, sich dort anschauen will:

„Ich lasse meinen Pinsel auf der Azuma Straße (im Diesseits) zurück, Ich gehe um die berühmten Ansichten (meisho) Des Westlichen Paradieses (von Amida Buddha) zu schauen. Hiroshige“

Der Handel mit den Holländern führte auch zum Studium der holländischen Sprache und holländischer Bücher, zunächst über die Dolmetscher und Übersetzer in Nagasaki. Der Leiter der holländischen Faktorei auf der Insel Dejima hatte jedes Jahr in Begleitung des Faktoreiarztes eine Reise nach Edo anzutreten (nach 1790 einmal alle fünf Jahre), um mit Tributgeschenken zur Audienz beim Shogun zu erscheinen. Den Gelehrten in Edo bot sich so Gelegenheit, mit den Holländern in Kontakt zu treten. 1720 ordnete Tokugawa Yoshimune eine Lockerung des Einfuhrverbots für bereits ins Chinesische übersetzte europäische Bücher an, und 1740 entsandte er Gelehrte auf die Insel Dejima mit dem Auftrag, holländische wissenschaftliche Bücher ins Japanische zu übertragen. Obwohl der direkte Kontakt mit den Holländern eingeschränkt war, entstand in Gelehrtenkreisen die sogenannte rangaku, die „holländischen Wissenschaften“, über die europäisches Wissen nach Japan gelangte. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Russland bemühte sich die Regierung gegen Ende des 18. Jahrhunderts systematisch, Kenntnisse über die Geografie der Welt sowie über die westliche Wissenschaft und Waffentechnik zu sammeln und richtete 1811 sogar ein Übersetzungsamt für holländischsprachige Bücher ein.

Perspektivische Bilder wurden fließende oder schwebende Bilder (ukie) genannt, womit das Phänomen des auf den Betrachter zukommenden Bildraums, oder des Tiefenraums, durch den der Blick in die Bildkomposition hineingezogen wird, charakterisiert wurde. Mehrere Exemplare von Gerard de Lairesses 1707 erschienenem Einführungshandbuch der Malerei, in dem die Fluchtpunkte und Fluchtlinien der Linearperspektive genau erklärt werden, gelangten nach Japan, und in den 1740er Jahren erschienen bereits erste Holzdrucke mit perspektivischen Innenansichten von Kabuki-Theatern.

Auch Hiroshige hat eine solche klassische, zentralperspektivische Ansicht des Innenraums eines Kabuki-Theaters in der um 1849/50 entstandenen Serie der „Berühmten Ansichten der Östlichen Hauptstadt“ hinterlassen. Guckkästen (vues d'optiques) kamen in Mode. Wenn der Betrachter durch die mit einer Linse versehene Öffnung schaute, verschwand die gesamte Umgebung und vermittelte ihm das Gefühl, „wirklich im Bild zu sein“. Importierte Optiques wurden auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks aufgestellt und begeisterten das städtische Volk. Neben importierten Kupferstich-Veduten gab es in Japan hergestellte Imitationen sowie imposante Figurenszenen und Stadtansichten zu sehen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erhielten die Guckkasten eine zusätzliche Ausstattung, die Beleuchtungseffekte ermöglichte. Bilder konnten nun von hinten beleuchtet oder durch verborgene Klappen teilweise verdunkelt werden, so dass sich Tagesszenen in Nachtszenen verwandeln ließen.

Der über 1000 Jahre alten idealistischen Wahrnehmung der Natur wurde plötzlich eine veristische Weltsicht gegenübergestellt, und selbstverständlich waren es weniger die konservativen traditionellen Malschulen, sondern neben den bürgerlichen Gelehrten und Intellektuellen vor allem die für Neues empfänglichen Holzschnittkünstler‚ die dieses Phänomen mit großer Offenheit aufnahmen und studierten. In Hiroshiges Werk gibt es in der ersten Hälfte der 1830er Jahre perspektivische Darstellungen, die dilletantisch und missraten wirken und gerade deshalb eine besondere Faszination ausüben. Etwa die Abendansicht von Kasumigaseki (Abb. 5), bei der die Fluchtlinien des Natursteinsockels der Residenz eines Feudalfürsten und das Zickzack der vorspringenden Häuserfronten keiner Logik entsprechen. Die Ferne wird allein durch die im Verhältnis zu der dunkel bekleideten Mönchsgruppe und den beiden im Profil wiedergegebenen Musikantinnen wesentlich kleiner dargestellte Daimyô-Eskorte mit Standartenträger evoziert.

Hiroshiges Serie mit Darstellungen von Fischen dürfte mit Sicherheit durch westliche Sehweisen, etwa aus den zoologischen Enzyklopädien beeinflusst sein. Auch wenn die Darstellung im Wasser schwimmender Fische in der Malerei der Edo-Zeit Tradition hatte, so ist doch Hiroshiges Realismus und die genaue Naturbeobachtung Ausdruck einer neuen‚ veristischen Sicht. […] Im Falle toter Fische, etwa des Skorpionfisches und des Isaki-Fisches mit Ingwerwurzeln (Abb. 8), die sich im buchstäblichen Sinn als „nature morte“ präsentieren, ist der westliche Einfluss unbezweifelbar, denn die ästhetisierende Darstellung toter Lebewesen in Form von Stillleben hatte in der japanischen Malerei keine Tradition und kam erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts im Holzschnitt auf.

Die Technik des Ukiyoe-Holzschnitts

Der Ukiyoe-Holzschnitt ging aus der Tradition der städtischen Ateliermaler (machi eshi) hervor, die als anonyme professionelle Künstler nicht den angesehenen Malschulen angehörten und preisgünstig Auftragsarbeiten ausführten. Um der ständig wachsenden Nachfrage nach Bildern Herr zu werden, entwickelten und perfektionierten sie den Holzdruck als Medium der Massenproduktion, die schließlich in das weit gefächerte und hoch differenzierte Verlagswesen überging.

Handelte es sich zunächst nur um Schwarzdrucke, die bei Bedarf handkoloriert wurden, gelangte der Vielfarbendruck bis 1765 zu voll ausgereifter Blüte. Er war das Ergebnis einer arbeitsteiligen Produktionsweise, bei der der Künstler zunächst durch einen Verleger mit dem Entwurf für ein bestimmtes Sujet oder eine Serie beauftragt wurde. Die Druckblöcke wurden nicht vom Künstler selbst, sondern von spezialisierten Holzschnitzern (horishi) geschnitten, während für das individuelle Abziehen der Blätter wiederum Drucker (surishi) zuständig waren. Planung, Leitung und Vertrieb lagen in der Hand des Verlegers, der die Drucker, Plattenschneider und Zeichner zu recht geringem Lohn engagierte. Die Holzschnittzeichner waren ihrer sozialen Stellung nach Handwerker.

Ab 1790/91 trugen die Holzschnitte Zensurstempel, kiwame, was genehmigt bedeutet, und von 1849 bis 1857 Datumsstempel und Marken der amtierenden Zensoren. In der auf die Hungersnot (1832-1838) folgenden sogenannten Reformperiode von 1841 bis 1843 wurden Porträts von schönen Frauen und Schauspielern ebenso wie Luxuseditionen mit mehr als sieben bis acht Farbdruckblöcken verboten. Die Shogunatsregierung propagierte stattdessen die Darstellung historischer Helden, die Tugenden wie Tapferkeit, Loyalität und konfuzianische Kindespietät fördern sollten. Auf diese Weise hoffte die Tokugawa-Regierung‚ Luxus, Unmoral und Opposition bekämpfen zu können.

Das berühmte Blatt mit dem Nachtregen von Karasaki (Abb. 11) aus der Serie der „Acht Ansichten der Provinz Ômi“ (Ômi hakkei no uchi) macht deutlich, welchen Herausforderungen sich Plattenschneider und Drucker gegenübersahen‚ etwa bei der Wiedergabe des Regenvorhangs‚ bei dem jede einzelne Linie Spannkraft besitzt. Die ausladenden Zweige der silhouettenhaft aus dem Dunst auftauchenden riesigen 1000-jährigen Kiefer werden durch Bambusstangen gestützt. Vor der Steinböschung liegen zwei Boote auf dem Wasser. Rechts vom Baum sind ein Torii‚ Steinlaternen und die Dächer des Shintô-Schreins sowie dahinterliegende Bootsmaste zu erkennen. Das Kyôka-Scherzgedicht links neben der roten Titelinschrift lautet: „Im Abendregen verstummt ihr Rauschen, selbst wenn fern gerühmt wird der Abendwind der Kiefer von Karazaki.“ Oft wurden bis zu zwölf Farbplatten für einen Druck benutzt. Der Drucker war auch für das Mischen der Farben zuständig, die größtenteils aus Pflanzenextrakten bestanden. Gegen Ende der 1820er Jahre gelangte das kräftige Preußischblau als bero-ai (Berliner Blau) nach Japan, das Hiroshige wegen seiner Leuchtkraft bei gleichzeitiger Transparenz sehr schätzte und häufig zur Schattierung (bokashi) des Himmels einsetzte. […]

Beim Druck benutzte der Drucker keine Druckerpresse, sondern man bevorzugte den manuellen Abzug mit dem Reiber (baren), mit dem das befeuchtete Papier in spiralförmigen Bewegungen auf die Druckplatte gedrückt wurde und häufig die Maserung des Holzes aufnahm, was einen besonderen ästhetischen Reiz ausmachen konnte (Abb. 10). In den Druckstock eingeschnittene Passmarken ermöglichten die präzise Platzierung des Papiers auf den jeweiligen Druckplatten und verhinderten unerwünschte Farbüberschneidungen. Die Landschaften Hiroshiges stellten an die Drucker höchste Anforderungen. Man denke an seine Vorliebe für malerische Farbverläufe zur Wiedergabe des Himmels oder spezifischer Licht- und Wetterverhältnisse. Bei jedem Druckvorgang musste der Drucker den Farbauftrag auf der Druckplatte verwischen oder verwässern‚ um die gewünschten Bokashi-Effekte herbeizuführen, denn sie machten die atmosphärische Tiefe seiner Landschaften aus. Höchste Sensibilität war hier gefordert‚ und dies erklärt auch, warum spätere Nachdrucke oft bis zur Unkenntlichkeit von der Erstauflage abweichen.

|

| Abb. 12 Standardformate japanischer Drucke. |

Quelle: Adele Schlombs: Hiroshige. 1797-1858. Taschen, Köln, 2007. ISBN 978-3-8228-5161-6. Zitiert wurden die Seiten 47-51, 35-38, 41-44

Wem dieser Post gefallen hat, dem gefielen auch folgende Beiträge

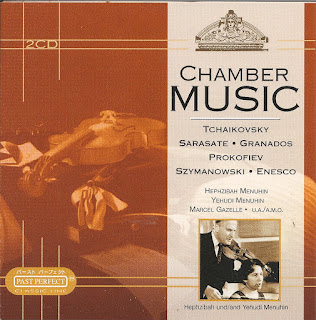

Prokofjews Violinsonate Nr. 1 interpretiert 1948 von Yehudi Menuhin und Marcel Gazells. | "Ausschließlich Meisterwerke": Vom Widerstand der Kunst.

Prokofjews Klaviersonate Nr, 7 interpretiert 1971 von Maurizio Pollini. | René Magritte. Die Gesetze des Absurden.

Trurl und Klapaucius gegen die Drachen der Wahrscheinlichkeit. (Stanislaw Lem, 1921-2006) | Kammermusik. (Carl Friedrich Abel, 1723-1787).

CD bestellen bei JPC

CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Pictures) 32 MB

embedupload --- MEGA --- Depositfile

Unpack x320.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the FLAC+CUE+LOG files: [64:52] 3 parts 272 MB

%20Chris%20Christodoulou%20(8).jpg)

.jpg)